中学生(ジュニア期)のトレーニングの考え方

今回の記事は

ジュニア期のトレーニング理論と実践

という内容で

中学生が行うべきトレーニングを解説します。

・効率よく速くなりたい

・いい指導者に恵まれない

・全中を目指している

こういった方はぜひお読みください。

質問にもLINEで回答しています。

※無料のため回答できる人数も限られますが可能な限り質問には回答させていただいております。

目次

トレーニングはなぜ行うのか?

そもそもトレーニングはなぜ行なっているのでしょうか。

これを理解することから始めましょう。

トレーニングを行うことで、

その刺激(からの回復)によって

なにかしらの「生理学的力学的な能力を向上させること」

だと思います。

トレーニングを行うことで

今までできなかったことができるようになることが

トレーニングを行う意味となります。

これは、

ざっくりと生理学的な話で言えば

トレーニング刺激

→mRNAが発現

→たんぱく質合成

→トレーニング適応

となるわけです。

(難しいので、からだの中でこういったサイクルが回っているんだな程度で大丈夫です。)

長距離選手が向上させるべき能力

長距離を行っていれば

最も最初に思いつくトレーニングといえば

「ジョグ」でしょう。

このジョグも単なるリカバリーという効果のみではなく、

有酸素能力の向上という効果があります。

しかし

長距離選手は「有酸素」の向上のみでは強くなることはできません。

以下に長距離選手の必要な能力を書き出します。

下記の能力が複雑に絡み合い、

結果として現在の走力となると考えます。

生理学的な能力

生理学とは体の仕組みです。

体は動かすには体の中でエネルギーを生み出して

そのエネルギーを使い体を動かしているのです。

エネルギーを生み出す仕組みは、

酸素の利用してエネルギーを生み出すかどうかで分けられ

有酸素運動と無酸素運動の二つに分けられます。

有酸素能力

いわゆる【持久力】です。

有酸素能力は酸素を使いエネルギーを生み出すのでこのように呼ばれます。

体外の酸素を使うためより長くエネルギーを発揮できます。

有酸素能力の指標として代表的に

最大酸素摂取量

酸素を使ってどれだけ走れる最大強度となります。

おおよそ10分程度発揮できる強度となります。

トレーニング例:3000mのレースペースを用いたインターバル

最大酸素摂取量の詳細は下記記事をお読みください。

LT(乳酸性作業閾値)

下記で説明する無酸素能力で発生する乳酸、

この乳酸を、酸素を使ってエネルギーを生み出す代謝を乳酸性代謝と言います。

乳酸は絶えず運動強度にかかわらず、

産生と利用を繰り返しています。

徐々に産生が多くなるタイミングをLT1、

明らかに産生が多くなるタイミングをLT2(=OBLA)と呼びます。

乳酸が原因ではないものの、

体が疲労で動かせなくなるタイミングでは

乳酸の蓄積が高くなっています。

トレーニング例:レースほど頑張るペースではないが、ジョグほどテキトーに走れる速度ではない速度。

一般的には”快適なキツさ”と呼ばれる。

LTの詳細は下記記事をお読みください。

有気的コンディショニング

またこれらは

酸素を必要とする【有酸素運動】のため、

体中に素早く、より多くの酸素を送り届けなければいけません。

酸素は血液に乗って運ばれます。

酸素が通る道は毛細血管です。

この毛細血管は、

ゆっくり長く走る有酸素ランニングで発達

させることができます。

トレーニング例:ジョギング(60%Vo2max以下)、

ランニング(60%Vo2max以上)

ジョギングでもランニングでも有酸素能力は発達しますが、

その能力は収穫低減しますので、

トレーニングは漸進的に高いレベルに引き上げる必要があります。

無酸素能力

いわゆる【スピード能力】です。

上記で説明した酸素を使ってエネルギーを生み出すのは、

たくさん運動をすることはできるものの、素早い運動には適していません。

エネルギーを生み出すのに時間がかかってしまいます。

例えば200mを全力で走る時には、

酸素を使って生み出したエネルギーだけでは明らかに追いつきません。

人の体は素晴らしいもので、

そういった素早い運動時にも

エネルギーを生み出すための方法を持ち合わせています。

酸素を使わずにエネルギーを生み出すため無酸素運動です。

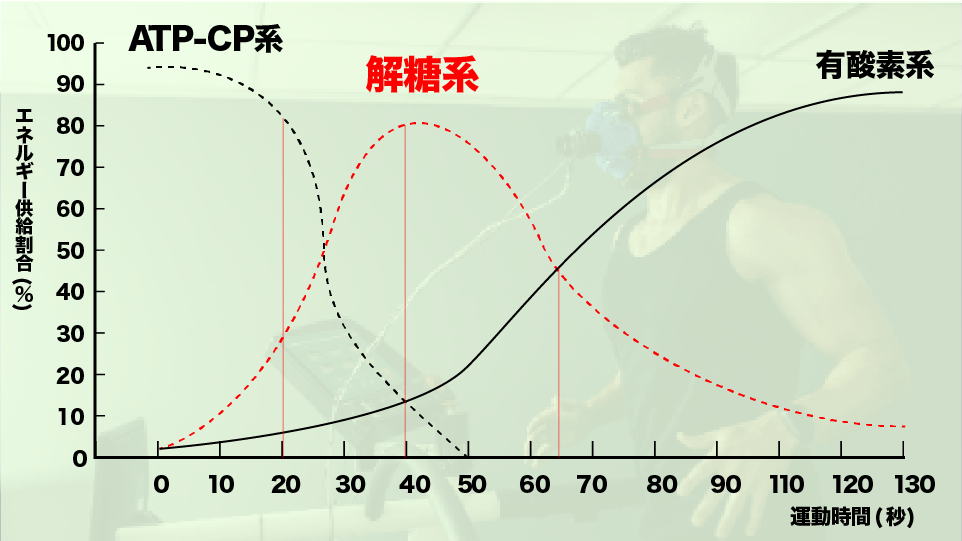

この無酸素運動も、

解糖系とATPCP系と呼ばれる

2つの代謝があります。

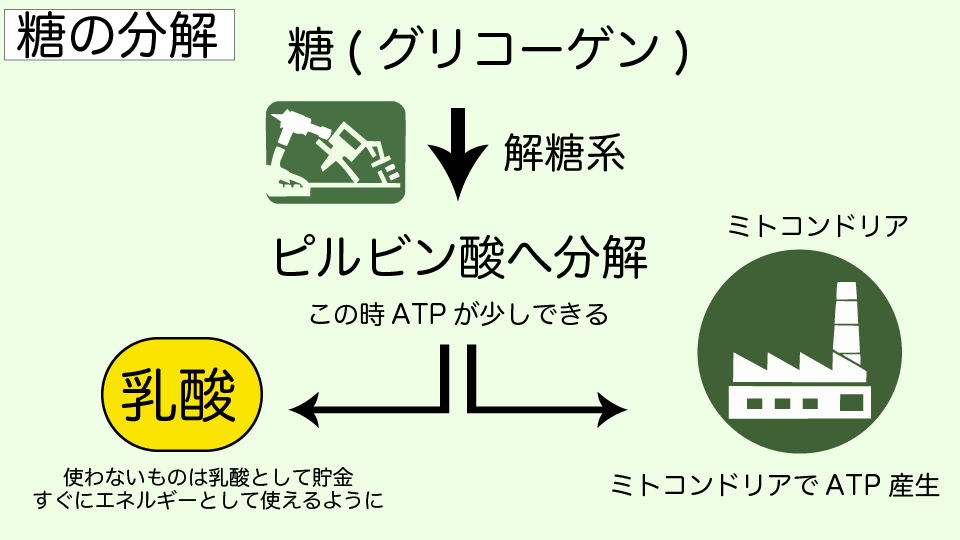

解糖系

体内の糖を分解しエネルギーを生み出します。

エネルギーと乳酸を生み出し、

乳酸は酸素を使い

もう一度エネルギーを生み出します。

トレーニング例:20秒〜30秒の全力走

おおよそ150〜300m走となります。

解糖系の詳細は下記記事をお読みください。

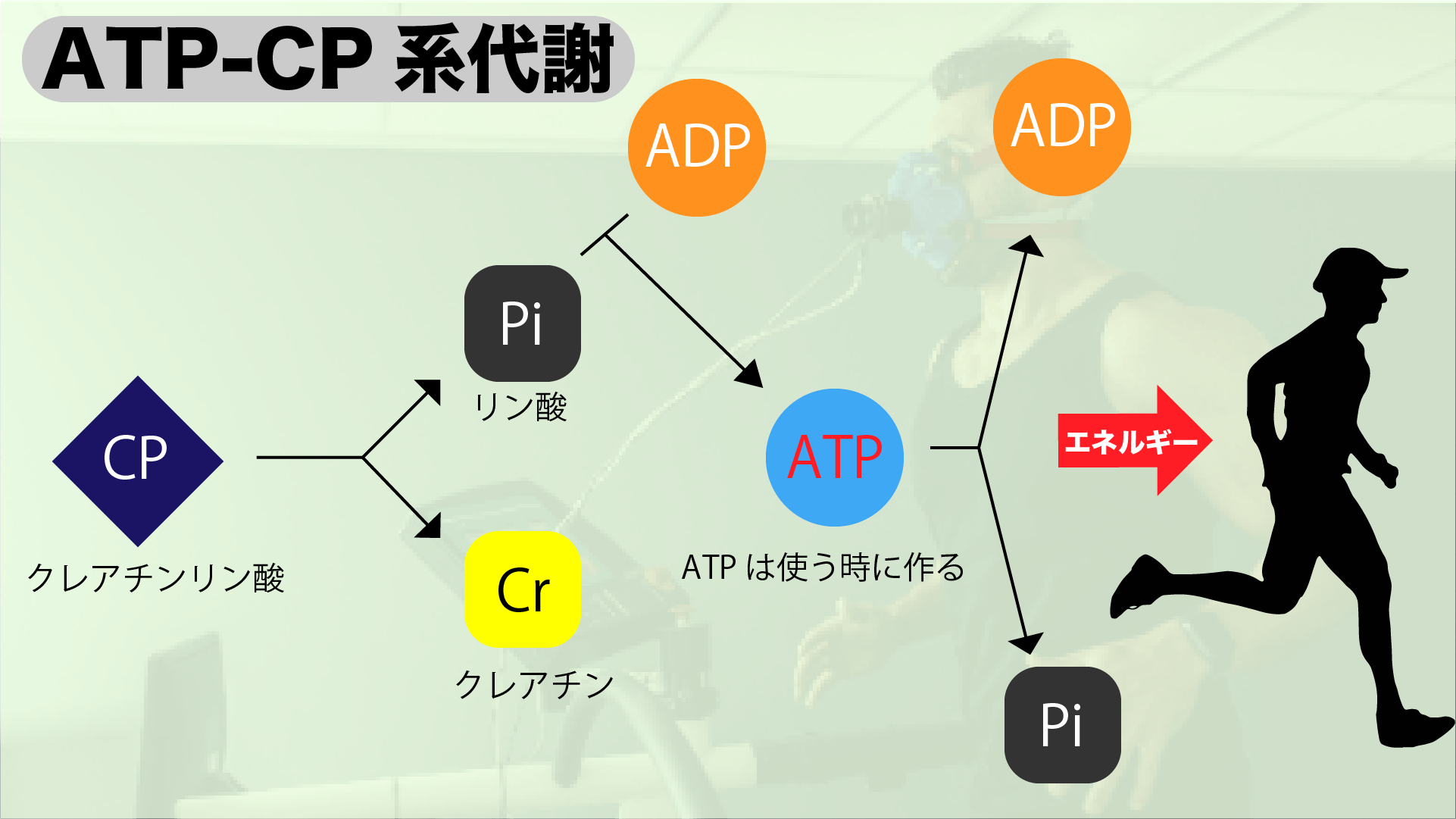

ATPCP系

体内に蓄えられるクレアチンを利用してエネルギーを生み出します。

主にほぼ全力のジャンプ運動などで発揮します。

トレーニング例:・スタートダッシュトレーニング、

・15秒ダッシュ(5秒加速+10秒全力走)

・プライオメトリクス

など瞬間的な力発揮のトレーニング

ここまでで説明した複数の代謝の能力が複雑に絡み合い

ランニングのパフォーマンスを決定しています。

ここで理解の高い人なら気づくかと思いますが、

長距離走では基本的には無酸素運動にできるだけ頼らないことが重要だと気づくはずです。

なぜなら、

無酸素運動は酸素を使ってエネルギーを生み出すのが間に合わないため

仕方なく使っているからです。

しかし、

有酸素系で行える運動強度は絶対に無酸素運動で行う運動強度を超えることはありません。

200m全力で30秒でしか走れないのに、

1000mを2分28秒で走れることはないですよね。

能力の限界を引き上げるには無酸素運動で生み出す能力を引き上げる必要があります。

有酸素運動で出せる【持久力】を掛け合わせて長距離に必要な【スピード持久力】を作り上げる必要があるのです。

バイオメカニクス的な能力

長距離種目は、生理学的代謝のみで走りは決まりません。

身体の使い方や、身体特性などで力の発揮能力の優劣もつきます。

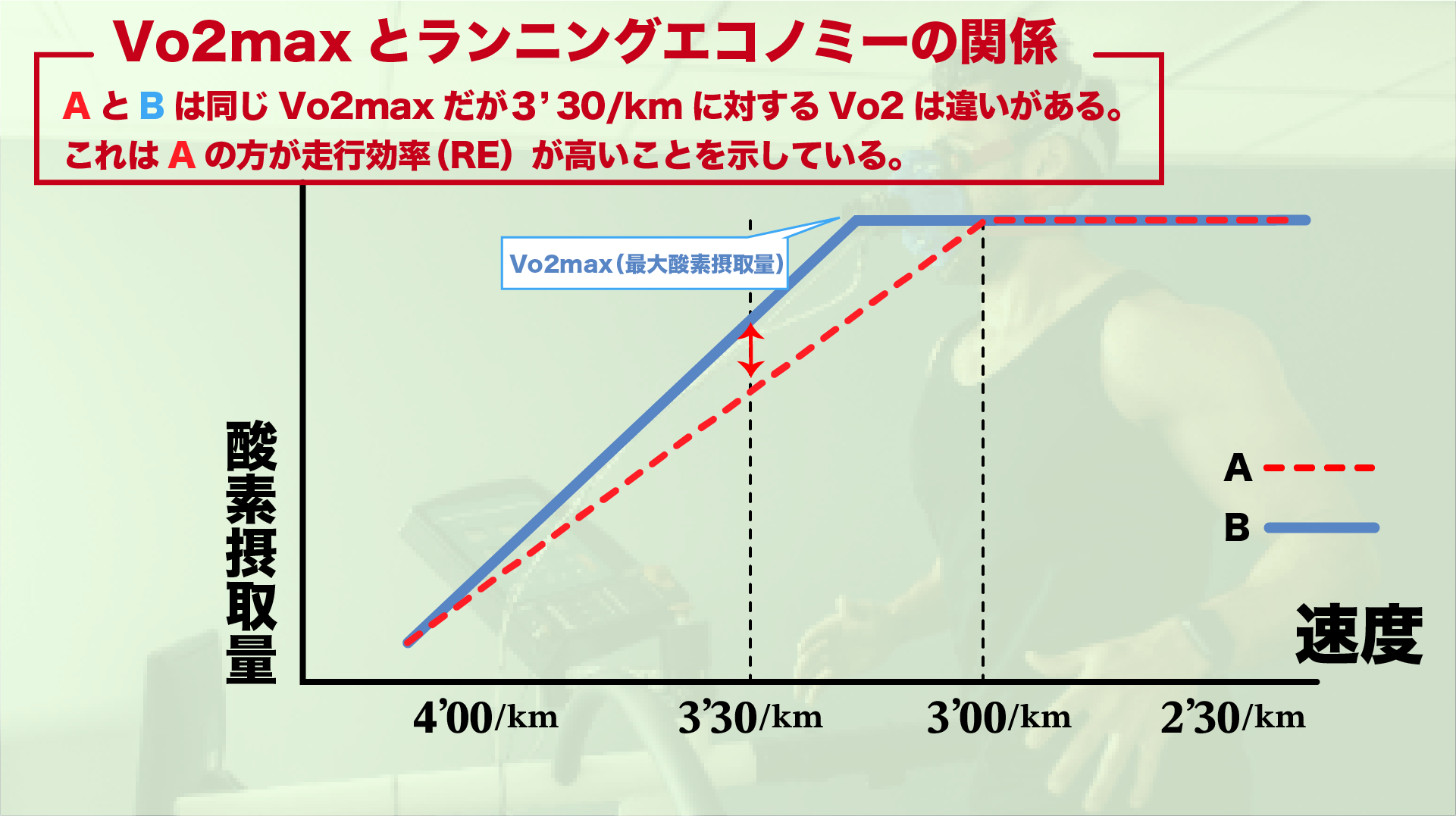

同じVo2max(最大酸素摂取量)の人がいたとします。

この二人が同じ速度で、例えば3’00/kmで走ったとしたら

同じ酸素摂取量かと言われればそうではありません。

同じVo2max(最大酸素摂取量)の人がいたとします。

この二人が同じ速度で、例えば3’30/kmで走ったとしたら

同じ酸素摂取量かと言われればそうではありません。

この運動効率をランニングエコノミー(RE)と言いますが、

REを決めるものの一つとして

身体特性や筋発揮能力が考えられます。

筋肉量

【筋肉の量】のことです。

筋肉量は筋力・パワーを発揮するには重要ですが、

筋肉がありすぎると体重が増えることになりますので

むやみやたらに増やす必要はありません。

トレーニング例:主にSQや腕立て伏せ、懸垂などで鍛えることができます。

筋力

【ある物体を何キロ動かせるか】

が筋力です。

スクワットなどの何キロ持てるかが筋力の指標になります。

筋肉量が多いほど筋力も高いですが、

体重増加にもつながります。

筋肉量あたりに対しての筋力を上げていくことが重要です。

100kgのゴリマッチョになってスクワット150kg上げるようになるよりも、

50kgで75kg上げるようにすべきです。

トレーニング例:主にSQや腕立て伏せ、懸垂などで鍛えることができます。

パワー

筋力とパワーは少し違います。

【筋力に発揮速度を足したもの】がパワーです。

目の前の物体を押し続けることが筋力に対して、

物体を一発の押しでどれだけ遠くに押し出せるかがパワーであると表現されます。

下半身で言えば、どれだけ重いものを担いでSQできるかが筋力、

ジャンプスクワットでどれだけ素早く高くジャンプできるかがパワー

となります。

トレーニング例:プライオメトリクス

スキル

最後に重要な運動スキルです。

コーディネーションとも言われます。

例えば、

足のキックのタイミング、腕振りのタイミング、接地のタイミングなど

ランニング時に最も効率的に力を伝達できるタイミングや

重心のポジションを素早く柔軟に取れるのが運動スキルです。

横に振るよりも縦に振る方が推進力は高く横振りの選手はその他に悪影響が出ないように縦振りに修正できることができればランニングの効率は高くなるでしょう。

・ももあげに関しても

足をラクに上げることができるランナーの方が

より多くの力を地面に伝達することができるでしょう。

・ジャンプ動作についても

接地のタイミングで瞬間的に力を抜き重力を吸収し、

素早く反発に変えることができる選手の方が、

そうでない選手に比べて重力によるエネルギーを

効率的に走るエネルギーに変換することができるでしょう。

動き作りやランニングドリルは、

このような正しく効率的な

からだの使い方を学ぶようなトレーニングとなります。

トレーニング例:・動き作りやランニングドリル、プライオメトリックスなど

ジュニア期と成人の違い:成長期のラストスパート

以上は長距離を速く走るための

大まかなトレーニング焦点と方法となります。

では、

大人と同じようなトレーニングを行なっていていいのかとそうではありません。

それは、10代が成長期だからです。

世の中で発信される内容はほとんどが成人を対象にしたトレーニングです。

また、

Youtubeなどでもマラソンのトレーニングと長距離のトレーニングは

ひとまとめになっていることも多いです。

実際に筆者のYoutubeでも

長距離マラソン両方のパフォーマンスの向上を目指す内容となっていますし、

トレーニング方法に大きく違いがあるわけではない(現時点で筆者の理解として)ので、

切り離して考えることはしていません。

しかし、

成長期であるジュニア世代が

同じようなトレーニングを行なっては

トレーニングほどの成長は見込めないと思います。

成長率は有限

極端な話、成長期の成長率は有限と考えてもいいと思います。

自然な成長にプラス(成長期はその名の通り、何もせずとも成長します)して、

成人が行うようなトレーニングを行なっていては

成長期の成長と、トレーニングによる適応での成長で

オーバートレーニングとなるでしょうし、

本来の成長の妨げになるかもしれません。

怪我のリスク

また

成長期特有の骨格筋のアンバランスは怪我のリスクも高まります。

成長期は筋肉量や骨格は自然に成長しています。

成人とは違うのです。

この時期は自分の走力と身体に大きな差が生まれるわけです。

筋と骨格のバランスが悪い中、

トレーニングを行いすぎると悪影響なのは明白かと思います。

特に成長期であるジュニアは、

トレーニングは選択的に行うことが必要だと思います。

やりすぎ注意!

がむしゃらに走れば強くなる!という時代は終わりました。

前時代的なトレーニングを行っているあなたと比較し、

指導者に恵まれた選手は選択的に効果を最大化する必要最低限のトレーニングを行っているのです。

昔の選手は「根性」で速くなってたじゃん

どんなトレーニングがどのような効果をもたらすか分からなかった時代は

とにかくトレーニングをやりまくって

何かしら上記のトレーニング効果を得ようとしていました。

(そういった先代が必要なトレーニング、不必要なトレーニングを確立してくれたのです。)

しかし、

今はどのようなトレーニングが

どのように作用するかが先代の知恵で明確になっているわけです。

必要な刺激以上は入れないようにしましょう。

必要以上なトレーニングは、将来の伸び代を失ってしまう危険性もあります。

ではどういったトレーニングが必要か?

ではどういったトレーニングを行えばいいのでしょうか?

筆者が現時点で思う内容を解説します。

ジョグはどの程度走れればいいのか?

上記でも説明した通り、

とにかくゆっくり走ればいいはジュニアにはあまり当てはまりません。

大人は成長が終わっており成長期特有のリスクがないので、

60分かけてLTに刺激を入れるような「マラソンペース走」を行ってもリスクは少ないわけです。

ちょっときつい程度のマラソンペースでの60分走と

そこそこきつい20分走は同じ効果があると言われます。

同じ効果があるならば短く終えた方が成長期の体にも優しいと思います。

ジョグも同じです。毛細血管を増やすにはゆっくり長くという考えもありその通りなのですが

120分25%Vo2maxと、60分50%Vo2maxで走るは同じくらいの効果があるのではないでしょうか。

例:

3000m10分の選手の場合

50%vo2max:5’00

25%vo2max:5’50

こう考えれば時間は短くてもいいのではないでしょうか。

最大心拍の80%以下はLT以下の有酸素ランニングととらえることができるので

これ以下のペースで気持ちよく終えれる時間で終えてもいい気がします。

最大心拍は220-年齢で簡易的に求めることができます。

しかし下限がないと5分でもいいのとなってしまいますから最低ラインを決めておきましょう。

最低ラインは20分です。

これはLTが20分で終えれる強度ということと、

3000mという種目(おおよそ10分走る競技)を

考えて20分です。

20分で終えるのであればLTに近い強度になるのでそこそこきついペースになるでしょう。

(最大心拍の80〜89%)

30分で終えるのであれば上記よりももう少しペースは遅いでしょう。

(最大心拍の70%程度でしょうか)

40分も走るのであればとてもゆっくりでしょう。

(最大心拍の60%程度でしょうか。)

TT(タイムトライアル)は危険!?

トレーニングで目標のレースペース付近でのトレーニングや

タイムトライアルというトレーニングを行うことも多いのではないでしょうか。

これはレースの再現性が高いトレーニングでとても重要なトレーニングではありますが、

生理学的能力を高めるという点においてはややどっちつかずな練習となります。

例:3000m10分の選手

・有酸素(LT)のみを高めるには3’40/kmくらいでより長く長距離運動をする方が得策でしょう。

3000m10分〜11分で走るTTでは刺激時間が短いように思います。

・Vo2maxのみを高めるにはやや練習難度が高いでしょう。

10分00秒〜30秒で走れれば負荷としては高そうですが、そもそもの自己ベストが10分の選手にとってこのタイムは毎回の練習に臨むにあたって毎回集中して望まないと走れないと思います。

であれば、分割して行う方が精神的にも楽だし、再現率も高く継続して取り組むことができると思います。

・スピードを高めるにはTTでは高めることはできないしょう。

解糖系などのスピード能力の貢献率が低すぎます。

タイムトライアルやレースペースでのトレーニングは高めた能力のコーディネーションです。

逆をいえばタイムトライアルを行うためには何かしら上で解説した能力を高めておかないといけないわけです。

そう考えれば、

LTを高めるようなやや長い距離でそこそこきついランニングが必要ですし、

必要なスピードを高めるために坂ダッシュを取り入れたり、

スピードを出すための必要な可動域やスキルを獲得するために動き作りやジャンプトレーニングを取り入れるべきです。

最後に、僕が考えるトレーニングメニューとなります。

あまりガチガチに決めることなく、

クロストレーニング(水泳やサッカー、時には短距離走)など取り入れながら

どのトレーニングも頑張りすぎず伸び代を残しながら、

走トレーニング以上に動き作りやジャンプトレーニングなどに力を入れていきます。

またトレーニングもロードばかりでなく不整地や芝生を走り

フィジカルを高める意識で行います。

その他の投稿