【全レベル対応】3000mで自己ベストを更新する方法

今回の記事では

3000mのパフォーマンス向上方法を解説します。

目次

トレーニングの期分け

まずはトレーニングの期分けを考え

プログラムを作成するようにしましょう。

なんとなくその時に行いたいトレーニングを行っていては

絶対にタイムは向上しません。

期分けの重要性は様々な観点から考えても重要な考え方ですが、

ミトコンドリアの機能性を向上させる、

ということからも重要になってきます。

ミトコンドリアの機能性の高さは有酸素スポーツにおいて、

大きな指標の一つになります。

そのミトコンドリアの強化には

トレーニングの量と強度が関係してきますが、

量のみ(例えばゆっくりの走り込み)での強化は

頭打ちが早いとされています。

熟練されたアスリートでは量のみでの強化ではなく強度を重視した

トレーニングでミトコンドリアを強化する必要があります。

(詳しくはこちらの記事(別記事)を確認ください。)

こういった観点から考えても、

量を増やして、

のちに強度を高くする

といったトレーニング方式は

理にかなっていると言えます。

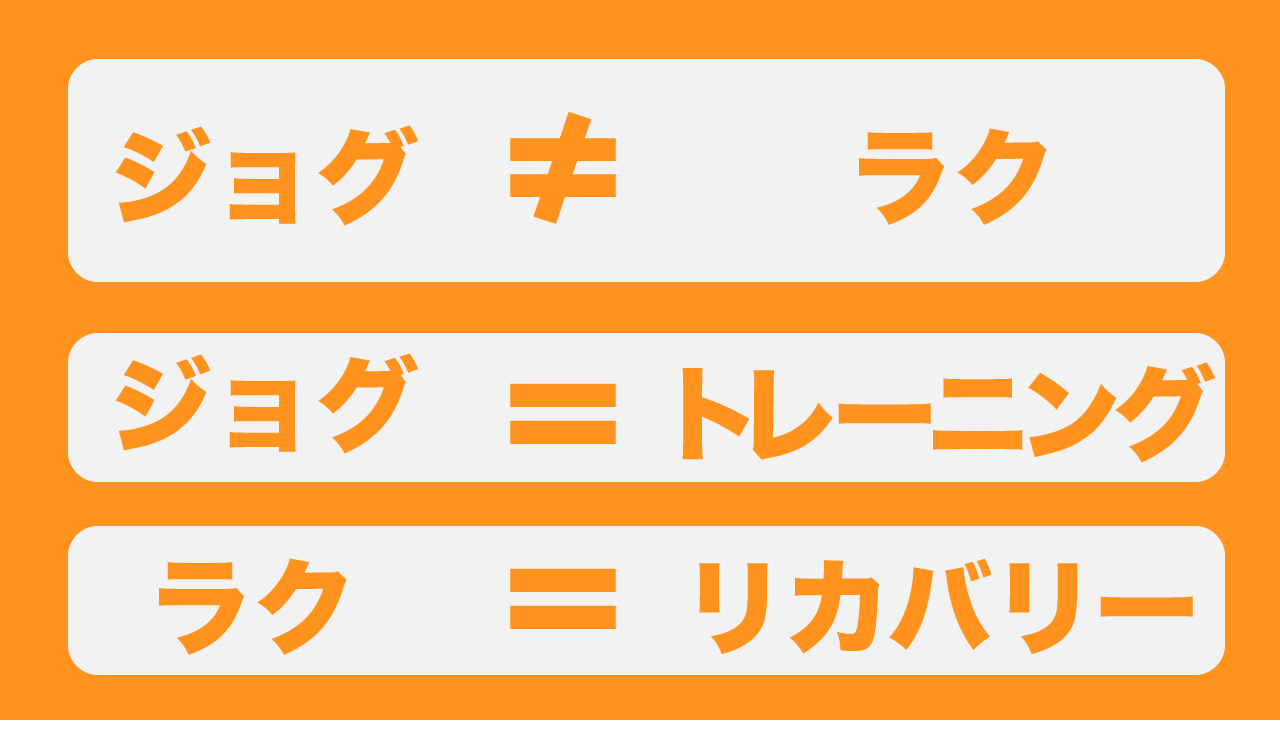

また、走り込み期のジョグのペースも

目標が高くなるほど、気をつけて行うようにします。

走り込み期で行う普段のジョグのペースは、

おおよそ50〜70%vo2maxの強度で行うべきです。

(LTで言えば70〜100%程度)

熟練者であれば、

LSDのような強度では必要な能力への刺激は少なすぎます。

LSDではいけない理由はこちらの記事にて解説しています。

合わせてご覧ください。

3000mという種目

3000mという種目については

中学生にとっては長距離種目の花形種目、

高校生になると3000mという公式戦はグッと減り、

大学生になると主戦場はハーフになります。

社会人ではマラソンに取り組むようになるでしょう。

専門としている種目から

3000mという種目を考えると捉え方は大きく変わります。

しかし、

時間で考えると競技の特性は皆一緒になります。

3000mはおおよそ

8分〜12分程度を全力で走り切れる強度

となります。

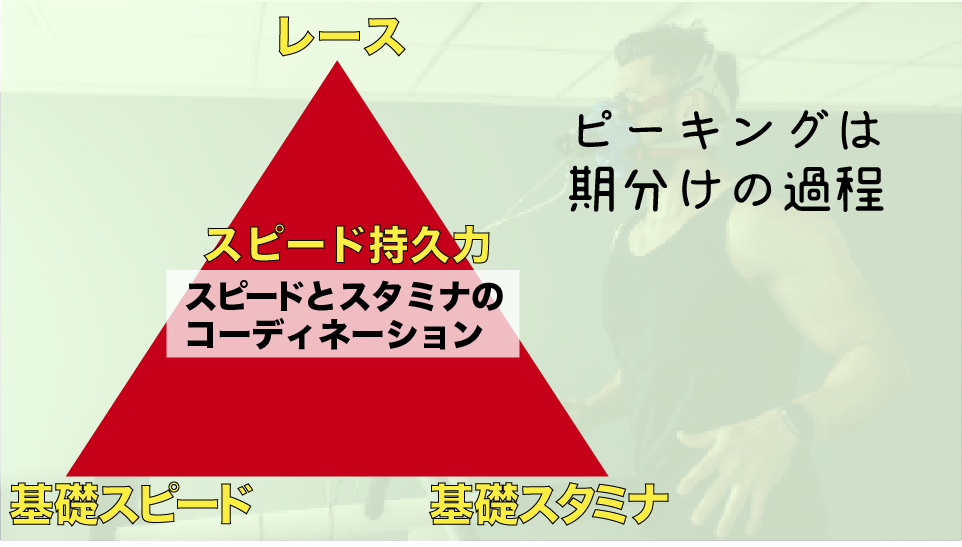

極論、3000mを速く走るには

Vo2maxの向上が最も重要だと思います。

そしてこのVo2maxの向上のためには、

その上下の強度、

順々にトレーニングを特異性を持たせていく必要があると考えます。

▼ Vo2maxについてはこちらの記事をご覧ください▼

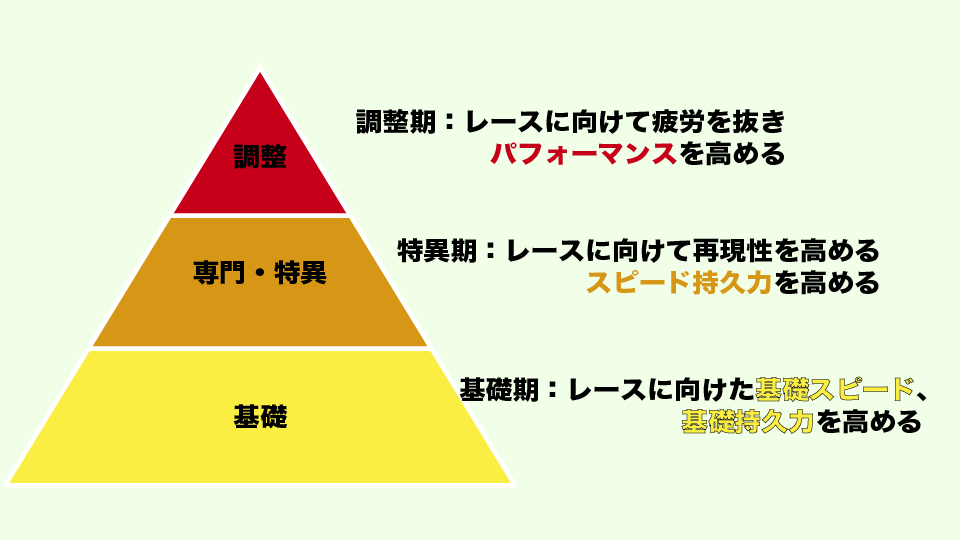

記録を狙うにはトレーニングの期分けを行う

期分けを行うべき理由は上で述べたとおりです。

期分けはレースまでのピーキングを考えながら行います。

・特異期に耐えれる身体作りを行う「基礎トレーニング」、

・レースを走れる身体を作り上げていく「特異的トレーニング」、

・テーパリングを行う「調整」、

これらを全ての流れを含めて「ピーキング」といいます。

期分けの最初は【基礎期】

基礎期間には、スピードと持久練習を積極的に取り入れます。

ここでのスピード練習とは、

解糖系やATP -CP系代謝のことを指します。

もう少し簡単にいえば、

3000mよりも速いペースで行う練習(解糖系)から、

10秒にも満たないスプリント練習(ATP -CP系代謝)、

ジャンプトレーニングであるプライオメトリクス(ATP -CP系代謝)のことです。

高負荷低回数なウェイトトレーニングもここに含んで考えてもいいでしょう。

持久力においては、

3000mのレースペースよりもより遅いペースでの

ランニングのことを指します。

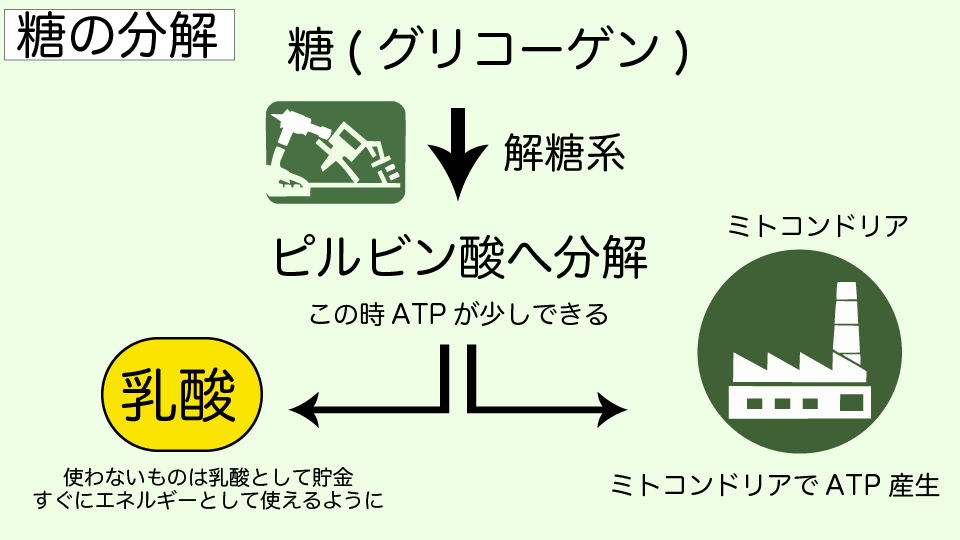

糖が変換された乳酸や、脂質、

これに酸素を利用してエネルギーを生み出します。

酸素を使った代謝なので有酸素代謝です。

長距離種目はほとんどのエネルギー供給はこの有酸素代謝で賄われます。

【有酸素運動に必要な乳酸を生み出すのは無酸素運動】

酸素と一緒に乳酸が必要なことです。

乳酸は糖を分解したものです。

この時にもエネルギーを生み出すのですが、

この糖を分解してエネルギーを生み出すのが上で説明した「解糖系」です。

代謝はほとんど有酸素で賄われますが、

その有酸素代謝で必要なエネルギーを生み出すためには

解糖系の能力が必要となります。

こういった観点からも、

「期分け」をする理由がわかっていただけると思います。

スピード、持久力どちらもそうですが、

3000mのRPよりもよりかけ離れた強度帯は

基礎トレーニングと言え、

RPに近いほど3000mの特異性のあるトレーニングといえます。

基礎トレーニングでは、

この特異性からかけ離れた部分から

トレーニングを積み上げていくことを推奨します。

トレーニングは広い一般性があるからこそ、

その上の特異性は高い頂点を作ることができます。

(これをピーキングと言います。)

期分けの必要性

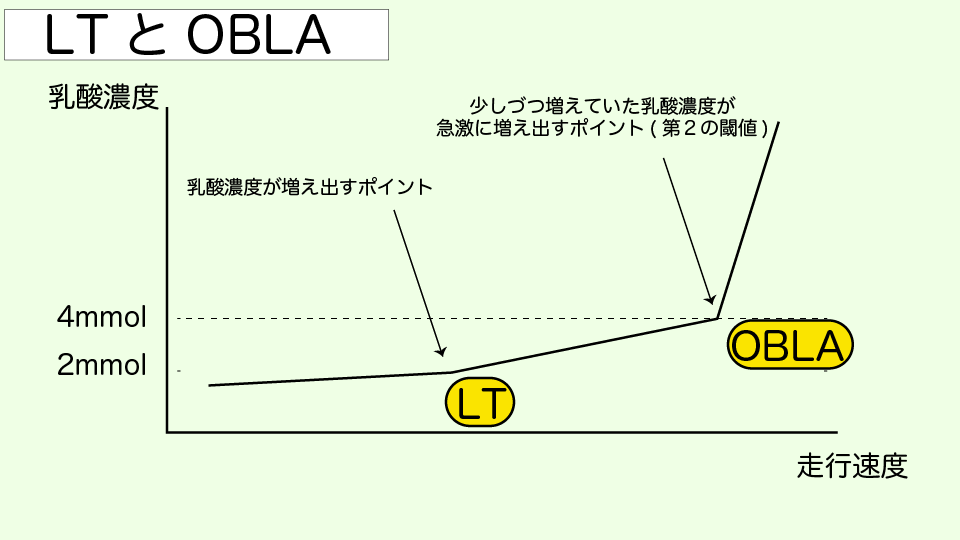

有酸素系の代謝であるLTの面から考えてみます。

LTは糖(筋グリコーゲン)の成れの果てである乳酸を酸化し、エネルギーを生み出します。

この過程では酸素を必要とするので、有気的代謝(有酸素系)と言います。

この過程で必要となる、【乳酸】ですが、

この乳酸が身体になければエネルギーに変換することができません。

この乳酸は、糖を分解してできたものである、

ということは上記で説明した通りです。

(解糖系についてはこちらの記事で解説)

つまり有酸素的代謝を高いレベルで行うためには

材料を作る解糖系の能力をきっちりと向上させておくことが必要であるのです。

解糖系は30秒前後のスプリント動作でメインで機能する代謝能力です。

(おおよそ200m前後の全力スプリントの反復運動)

これが基礎期でスピード練習を入れるべき理由です。

また、LTの能力についても低い強度から取り入れて行くべきです。

LTは乳酸をエネルギーに変える能力のキャパシティのことで、

この能力が高ければ、

高い運動強度(速い速度でのレース)でも

有酸素的に運動を遂行することができます。

そもそもこのLT(LT1)は、軽い運動から強度を上げていく過程で

乳酸が蓄積しだす1回目のポイントのことを指します。

そのまま運動強度を上げていくと、

再度乳酸の蓄積速度が明らかに上がるポイントがあります。

この2回目のポイントをOBLA(やLT2)と言います。

LTの80~100%強度で乳酸作業効率が最大になると言われています。

(参考記事(外部リンク))

運動の負荷は【量*強度*頻度】で決まります。

作業効率を最大で狙いつつ、運動時間を確保しながら、

疲労を残さず頻度を上げるには

このLTの強度で行うことが最適であると言えます。

しかし、特異期ではRP(レースペース)でのトレーニングがメインとする必要があるため、

こういった低強度帯でのLTトレーニングは基礎期間で高めておく必要があるということです。

LT(LT1)はおおよそ、Vo2maxの70%となります。Vo2maxは3000mの全力疾走時の速度となります。

3000mの現在のタイムから考えるOBLA,LT,有酸素ランニングの強度

| 3000mのタイム | vVo2max | vOBLA | vLT | Tempo | Aerobic | Recovery |

| 8:00 | 2:40 | 2:56 | 3:16~3:08 | 3:28 | 3:28~4:00 | 4:08 |

| 8:15 | 2:45 | 3:01 | 3:22~3:14 | 3:34 | 3:34~4:07 | 4:15 |

| 8:30 | 2:50 | 3:07 | 3:29~3:20 | 3:41 | 3:41~4:15 | 4:23 |

| 8:50 | 2:56 | 3:14 | 3:37~3:28 | 3:49 | 3:49~4:25 | 4:33 |

| 9:00 | 3:00 | 3:18 | 3:41~3:32 | 3:54 | 3:54~4:30 | 4:39 |

| 9:20 | 3:06 | 3:25 | 3:49~3:40 | 4:02 | 4:02~4:40 | 4:49 |

| 9:45 | 3:15 | 3:34 | 3:59~3:50 | 4:13 | 4:13~4:52 | 5:02 |

| 10:00 | 3:20 | 3:40 | 4:06~3:56 | 4:20 | 4:20~5:00 | 5:10 |

| 10:30 | 3:30 | 3:51 | 4:18~4:07 | 4:33 | 4:33~5:15 | 5:25 |

| 11:00 | 3:40 | 4:02 | 4:30~4:19 | 4:46 | 4:46~5:30 | 5:41 |

| 12:00 | 4:00 | 4:24 | 4:55~4:43 | 5:12 | 5:12~6:00 | 6:12 |

Vo2max=3000m全力の強度

vLTよりやや遅いTempoペースが基礎期のメインのトレーニング。

設定的にもゆるいはずなので、高頻度にトレーニングに取り入れる。

レースに向けて徐々に強度を上げれるように意識し、

LTやOBLAの強度で特異的に能力を獲得する。

3000mにとっての基礎

3000mの基礎トレーニングを紹介します。

トレーニングの基本形は、こんな形でしょうか。

| 曜日 | トレーニング | 他案 | 強度 | %レースペース | 目的 |

| 月 | レスト | リカバリー | |||

| 火 | 30分ジョグ | 80%LT | 60〜70%RP | 有酸素ラン | |

| 水 | 200m*10 r4′ | 坂ダッシュ | 高強度 | 110~120%RP | 解糖系・神経系 |

| 木 | 30分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー | |

| 金 | 坂ダッシュ | 200m*6*2 r4′ | 高強度 | 110~120%RP | 解糖系・神経系 |

| 土 | 30分テンポ走 | LT | 75~85%RP | 有酸素ラン | |

| 日 | 60分ジョグ | 80%LT | 60〜70%RP | スタミナ養成 |

スピードの基礎:解糖系・ATP-CP系

3000mの基礎では解糖系やATP-CP系代謝のトレーニングが必要です。

解糖系は、30秒程度の全力スプリントの運動強度です。

おおよそ200mとなります。

トレーニングのポイントはスプリントであること。

そして、乳酸を再利用するトレーニングではないので

レストはしっかりと取ること。

乳酸を走りながら除去、ではなく、

乳酸を出して走る、ことが重要です。

ATP-CP系は7秒程度の全力運動でメインで働きます。

7秒と言えば、100m全力走よりも強度を高く行う必要がある強度です。

長距離ランナーはこの強度を再現するのは難しいので、

50m坂ダッシュ(加速走)やプライオメトリクス、ウェイトトレーニングを取り入れるようにします。

スタミナの基礎は80〜100%LT強度

トレーニングプログラム内の青文字がスタミナの基礎にあたります。

スタミナにおいては、

走れる分にはどれだけでも走ってもいいとは思いますが、

強度の高いトレーニングに干渉しないようにします。

また、

スタミナにおいては特異的に移行していきます。

ゆっくり長く走る持久力から、10分程度を目標ペースで走るスピード持久力へ

グラデーションしていく必要があるわけです。

そう考えると、

120分走のスタミナから10分のスタミナ(3000m走る時間)まで

グラデーションするのも大変ですので、

60分も走れていれば十分でしょう。

ペースはLT(LT 1)ペースか、少し遅いくらいのペース(80%LT)で行うようにします。

特異期に向けて徐々に時間を短く強度を高くしていくようにします。

基礎に取り込む期間

取り組む期間の目安は1〜2ヶ月程度です。

程度としたのは、個別性があるからです。

- ・目標レースが決まっている。

- ・行う中でなかなか適応が進まない

目標レースの日程が決まっている場合、レースから逆算すると

次の「特異期」に進まざるを得ないかと思います。

そうなると、基礎期をずっと行うこともできません。

基礎期を終えたら、次は特異期へ移行します。

3000mにとっての特異性

3000mの特異的トレーニングを紹介します。

トレーニングの基本形は、こんな形でしょうか。

| 3000m特異 | |||||

| 曜日 | トレーニング | 他案 | 強度 | %レースペース | 目的 |

| 月 | レスト | リカバリー | |||

| 火 | 30分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー | |

| 水 | 1000m*3 r:1′ | 2000m+1000m | 高強度 | 95~100%RP | レース再現 |

| 木 | 30分ジョグ | 低強度 | ペースフリー | リカバリー | |

| 金 | 400m*5 r2′ | 800m*3 r2′ | 高強度 | 105%~RP | vVo2max,RE |

| 土 | 30分ジョグ | 低強度 | ペースフリー | リカバリー | |

| 日 | 20分テンポ走 | 4000~5000m走 | LT〜OBLA | 85〜90%RP | スピード持久力 |

スピードの特異性: 再現性

3000mにとっての特異性のあるスピードトレーニングは、

レースペースでの反復走です。

1000m3本レースペース前後となります。

レストは徐々に短くしていくように行います。

最初は疾走速度と同じ時間レストをとって行い、

トレーニングのプログラムが進むにつれて

徐々にレストを短くして特異的にしていきます。

これはおおよそVo2max強度となります。

Vo2maxやvVo2maxの正しい理解はこちらの記事を確認ください。

【 Vo2maxではなくvVo2maxを高めなければ速くなれません】

スタミナの特異性

スタミナに関しては徐々に距離を短くして、

代わりにペースを少しずつ速めていきます。

最終5000m程度を目標レースペースの90%程度で行うようにします。

こちらも徐々に質を高めていきますので、

基礎期間では30分のテンポ走をレースペースの80%で行っていたものを

徐々に、20分(or5000m程度)をレースペースの90%程度まで仕上げていきます。

スピード面と同様、徐々に強度を高めていきます。

特異期の取り組む期間

1ヶ月程度行って調整期間(レース期間)に入ります。

この期間は長すぎてもピークアウトしやすい気がします。

基礎で鍛えた能力(スピードとスタミナ)を合わせるイメージで行います。

調整期間(レース期間)

レースに出場していきます。

選手権ではない限り連戦することになると思いますので

レースの中で調整を行います。

トレーニングの質を落とさずに量を減らす(テーパリング)ことが重要です。

筆者の経験から、

3000mであれば長いテーパリングは

逆にパフォーマンスが低下していく感覚がありましたので

レース週にいつものより少し軽くする程度が

一番パフォーマンスが上がる感覚があります。

テーパリングについてより詳細に解説した記事はこちらをお読みください。

ここでは2週間のレースサイクルで紹介します。

|

3000m2週間レースサイクル

|

||||

| 曜日 | トレーニング | 強度 | %レースペース | 目的 |

| 月 | レスト | リカバリー | ||

| 火 | 30分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー |

| 水 | 1000m*3 r:1′ | 高強度 | 95~100%RP | レース再現 |

| 木 | 30分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー |

| 金 | 400m*5 r2′ | 高強度 | 105%~RP | vVo2max,RE |

| 土 | 30分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー |

| 日 | 60分ジョグ | 中強度 | 50%RP | 有酸素向上 |

| 月 | レスト | リカバリー | ||

| 火 | 30分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー |

| 水 | 5000m走 | 中強度 | 85~90%RP | スピード持久 |

| 木 | 25分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー |

| 金 | 20分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー |

| 土 | 20分ジョグ | 低強度 | 50%RP | リカバリー |

| 日 | レース | 高強度 | 100%RP | Race |

2週に一回レースに出場します。

レースに出る週は、レースの強度(100%RP)は入れずに、

やや長い距離をやや遅い程度のテンポ走を行います。

レースのない週はRPのトレーニングを入れつつ、

やや週末にやや長めのロング走(60分程度)を行います。

筆者の経験

筆者自身は3000mのベストは8分28秒です。

これはトレーニングの延長で出したタイムですので

おそらく、記録を狙って走ろうと思えば8分20秒は出せると思います。

そしてこれは高校で陸上競技を辞めて、

10年後に市民ランナーとして走り始めてからの記録です。

しっかりとトレーニング理論や運動生理、解剖を理解してトレーニングを行うことができれば

必ずパフォーマンスは正しく向上します。

ぜひトレーニングを正しく理解し正しいトレーニングを行なってください。

その他の投稿