【具体的メニュー】サブ3確実!レース17〜10週間前のマラソン基礎トレーニング【実際サブ3達成】

・サブ3を達成したいけど…取り組み方がわからない…

・実際に自身のトレーニングのやり方は合っているのか…

・正しく効率よくトレーニングを行いたい!

マラソンで3時間を切ることをサブ3と言いますが、

このサブ3は非常に難しいタイムであり、才能がないと達成できないタイムだと考えている方が多い印象です。

実際、サブ3達成者はマラソン人口の3%とも言われており、数字で見ればとても難しいように思います。

ですが、

正しいトレーニングを知り、

正しくトレーニングを行えれば全く難しいタイムではありません。

実際に、筆者が指導するチームでは、

走り始めて1年でサブ3を達成したランナーも見ますし、

50歳を超えてはじめてサブ3を達成した方もいます。

では、なぜ達成できる人と達成できない人がいるのか、

それはトレーニングを正しく組み立て、効率良く身体適応させきれているかの違いです。

何も考えずに取り組んだトレーニングでは、それなりのタイムにしかならないでしょう。

正しく順序よくトレーニングに取り組むことさえできれば、

誰でも(は言い過ぎなのですが)サブ3は達成することは可能です。

こちらの記事では、

サブ3を達成するためのトレーニングプログラムを

できるだけわかりやすく解説し、

実際に達成するための4ヶ月のトレーニングプログラムを提案します。

目次

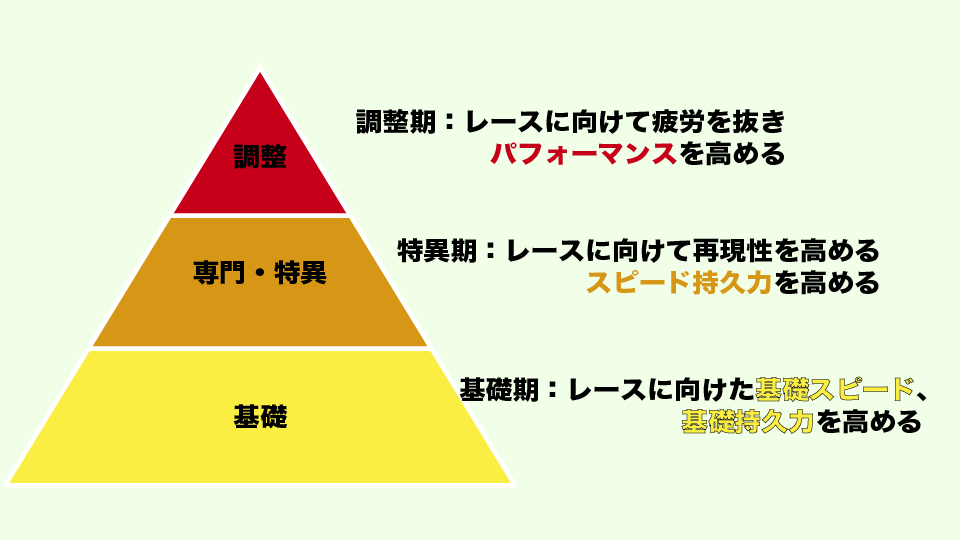

トレーニングは期分けを行う

「期分け」とは、

マラソンに必要な生理学的な能力獲得に向けて期間を設けて取り組むことです。

マラソンサブ3において言えば、

42kmを 1kmあたり4分15秒で走り切ることで達成することができます。

1km4分15秒で余裕を持って走るスピード能力が必要ですし、

3時間体を動かし続ける代謝能力(持久力)も必要です。

「期分け」では要素を分解し、

必要な各能力を獲得し、

最終的に42kmを4’15/kmで走ることができるようになるのです。

サブ3達成に必要な要素は、

42km走り切れる体力が必要です。

「持久力」と呼ばれるものです。

また1km4分15秒で走るための「スピードの余裕度」が必要です。

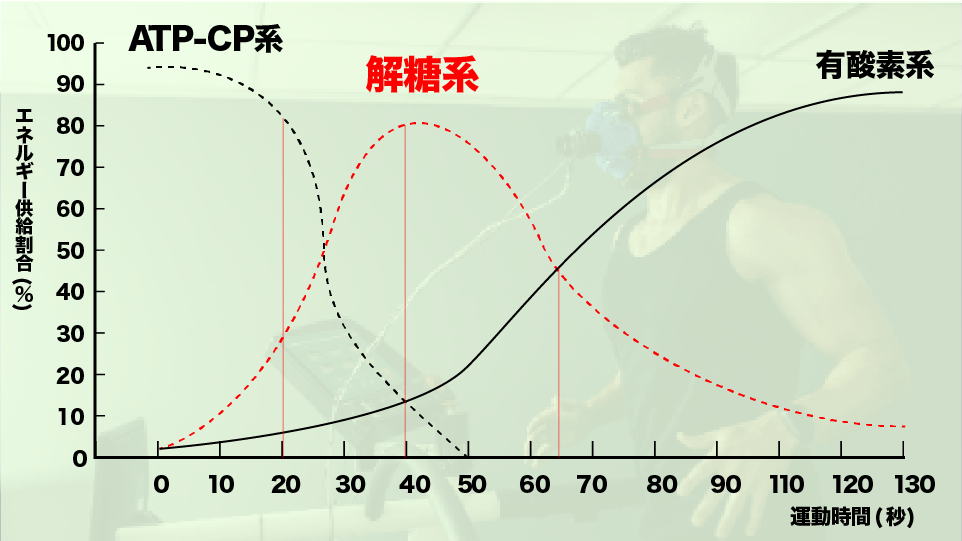

スピード能力の獲得には、瞬発的な動きで求められる筋パワーや、

ごく僅かな時間で体を動かす「解糖系」と呼ばれるトレーニングが必要です。

そして最終的に、この二つを合わせることで得られる

1km4分15秒で走り続ける「スピード持久力」を獲得することが必要となります。

これら要素は、1回トレーニングをやっただけですぐに獲得できるものではありません。

(これはトレーニングの原理原則からも言えます。)

一週間でも無理です。

ある程度長い期間をかけて身体に適応させる必要があります。

期間を設けて各必要な要素を向上するように取り組み、

レースで42kmを4分15秒で走れる状態を作り上げることが「期分け」の考え方です。

1サイクルに必要な期間は4〜6ヶ月

適応や、レース計画にもよりますが

最低でも3ヶ月。

理想期間は4〜6ヶ月です。

期間に幅があるのは、適応能力には個人差は大きいため。

今回のこの記事では、4ヶ月サイクルを採用します。

なぜ期分けは4ヶ月は必要なのか?

4ヶ月 1サイクルで行う理由は下記3つの理由からです。

- ・マラソンにはシーズンがあること

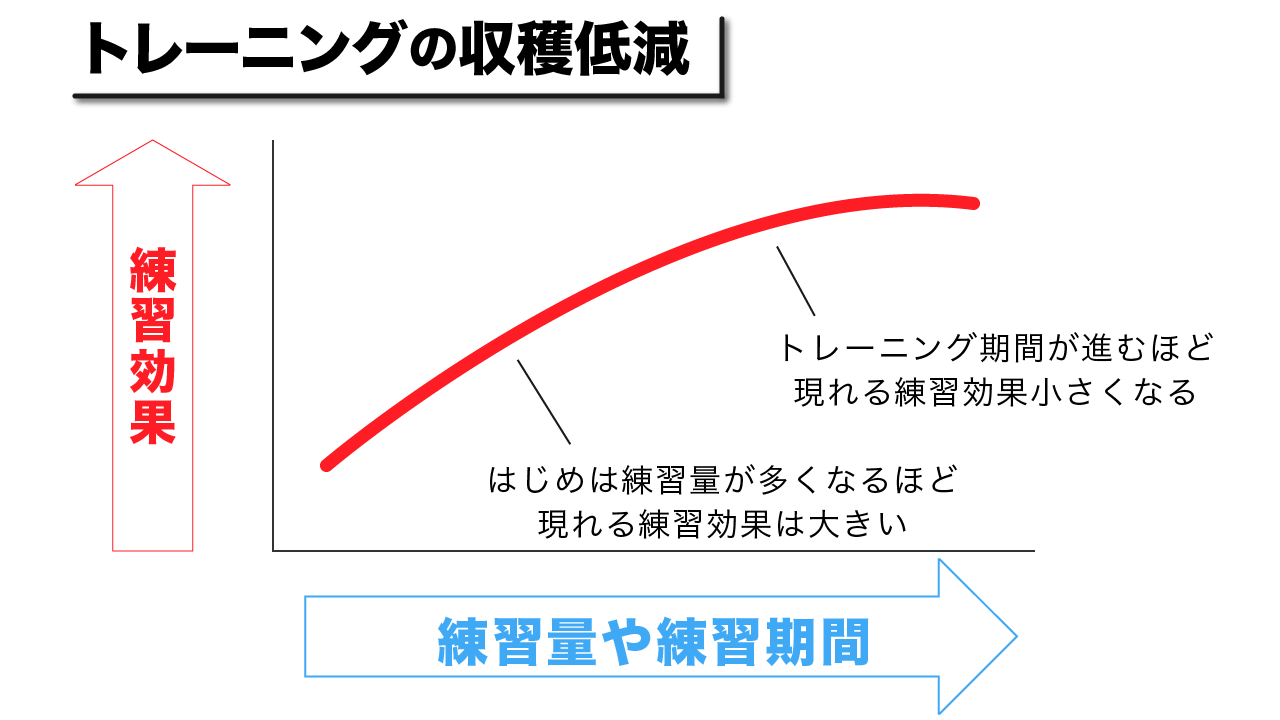

- ・トレーニング効果の収穫逓減

- ・トレーニングへの飽き

まず、第一にマラソンにはシーズンがあることを考慮しないといけません。

第二に長くやればいいというわけではないことです。

トレーニング効果は収穫逓減します。

第三に飽きること、です。

マラソンにはシーズンがある

マラソンは日本のレースに限ればほとんどが冬に開催される競技です。

春秋はトラック種目(1500mや5000mなど)がメインで開催されますし、

夏には、原則大会はありません。

基本的には、

夏はトレーニングに打ち込み、

秋にトラック種目に出場し

徐々に距離を伸ばし

冬のマラソンにシーズンインという形が一般的です。

となれば、夏に基礎を積んで冬のマラソンに向かうと考えると

8月〜11月の4ヶ月でトレーニングを組むのが理想かと思います。

Tips筆者の感覚的には11月のレースに完全に仕上げる、

というよりは8割くらいで仕上げて

そのまま翌3月まで続くシーズンの中で

最大のパフォーマンスをあげていくという形で取り組んでいます。

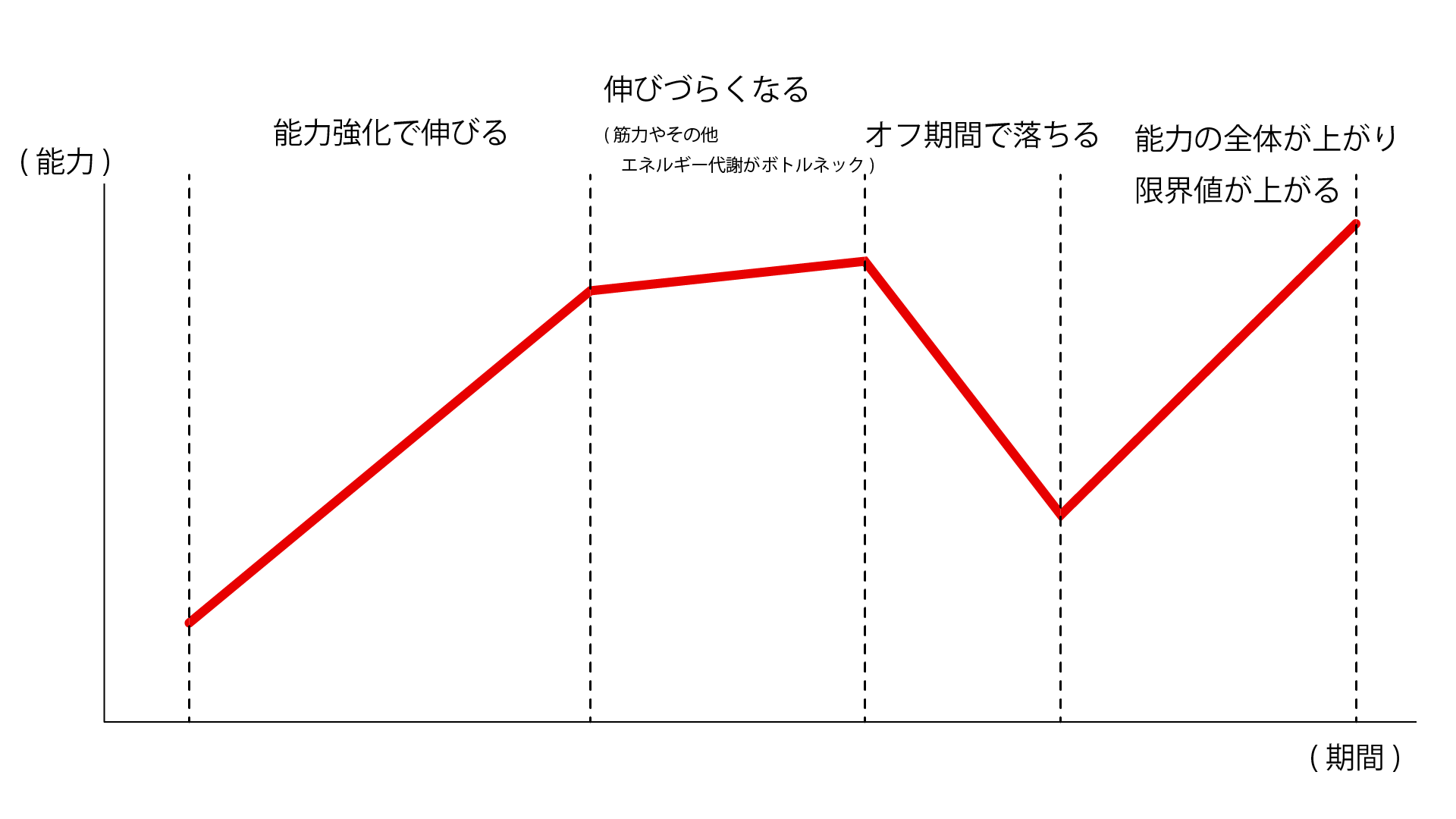

トレーニング効果が収穫逓減する

マラソンにおいて必要な能力は、

マラソンにおいて必要な能力は、

それぞれの能力の向上がマラソンを速く走るためには必要なのですが、

やればやるほど能力が上がるというものではないと考えています。

これは上記に挙げた能力の向上に必要な要素(筋力や解糖系)の能力の限界も考えられるからです。

各能力への適応は必ず収穫逓減します。

トレーニングの適応は個人差はありますが、筆者の感覚的には4~6週間程度。

(LT系は長距離のベースとなるので、基礎から長い期間取り組む。)

トレーニングへの適応の評価方法

トレーニングは何回やれば適応するのかを簡単に示すことができたら理想ですが、

これは示すことができません。

自身のトレーニングサイクルを回すことで最適な期間を肌感で学んでいくしかないものかと思います。

これは、人の身体は個人差(ホメオスタシス)が大きいためです。

人類が皆同じように環境や刺激(この場合トレーニング)に適応してしまうと、

人類は滅亡してしまいます。

例えば、人類皆んなが寒さに弱い…となれば極寒の冬が来た瞬間に滅亡するでしょう。

そうならないように個体差があるものと考えられます。

トレーニングも身体への刺激で、与えられた環境(きつい有酸素運動)に適応させようとするわけです。

環境適応に適応力が高い人もいれば、適応が遅れる人もいます。

これは人類が生き残るための必要な生存戦略です。

トレーニングに飽きる

同じようなトレーニングでは主観的にも飽きがきますし、

トレーニング効果は直線的ではなく収穫低減的です。

自分自身が長年取り組んだ感覚としてもおすすめなのは

一つのセグメンテーションを 1〜2ヶ月程度行うのが

一番取り組みやすいと感じています。

4〜2ヶ月前は「基礎」トレーニング

レース4〜2ヶ月前は「基礎期」となります。

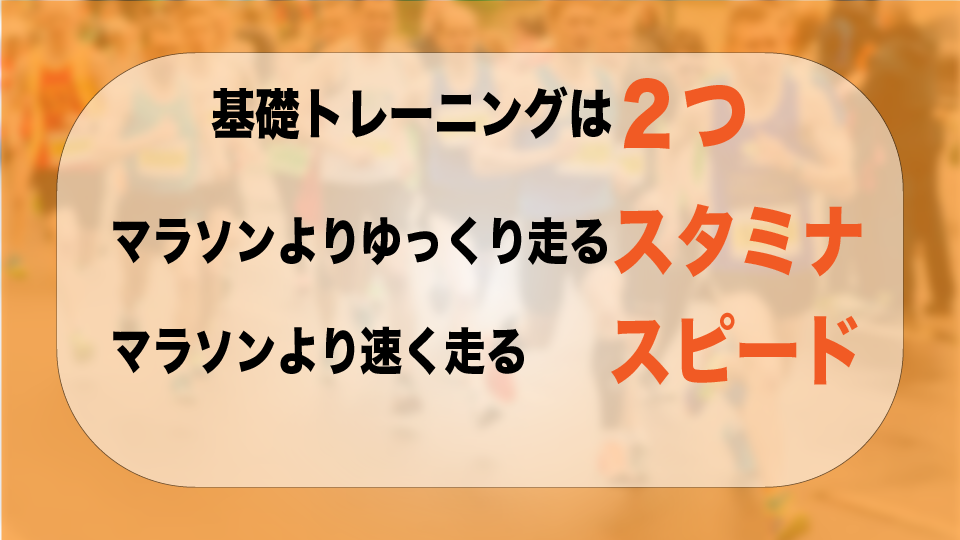

基礎トレーニングは、両極端にあるスタミナとスピードを向上させるトレーニングです。

こちらは日本選手権1500mでも活躍されている荒井選手のポストです。

そもそもベース作りとは、要約すればどの種目でも走れる身体を作るということ。1500mの選手であっても、10000mや10mile、人によってはハーフマラソンまで走れるトレーニングをするし、逆に10000mの選手でも1500mの特異性の高いトレーニングをそれなりにするべき、それが一般性(ベース)を高めるから。 https://t.co/62vQLm5x7U

— Nanami Arai (@nanamileara1) November 22, 2023

フルマラソンにおけるスピードの基礎は1500mのトレーニングといえますし、

スタミナの基礎は、より長く走るトレーニングにあるといえます。

もっと言えば、スピードの基礎は100m走にありますし、

スタミナの基礎は100kmを走るウルトラマラソンにあるのかもしれません。

スピードとスタミナ、真逆にあるこの二つの能力を

最大限に高めて(基礎構築)、

競技に合わせてブレンド(専門トレーニング)

することが期分けにおけるトレーニングプログラムとなります。

ですので、

・マラソンペースよりもゆっくり、長く走ること、

・マラソンペースよりもあきらかに短く速く走ること

この2つが基礎トレーニングとなります。

マラソンペースよりもゆっくり、長く走ること、

ゆっくり長く走るトレーニングとなりますので、速く走る必要はありません。

とにかく長く走るように取り組みます。

とはいえ上限は必要です。

1km7分のような歩くような速度では、効果は薄いでしょう。

(もしかすると3時間とか毎日7分/kmで走れれば効果はあるかもしれませんが…コスパは悪そうです)

「有酸素ランニング」を意識して行うようにしてください。

この基礎期間が最も月間走行距離が大きくなる期間となるように意識して行います。

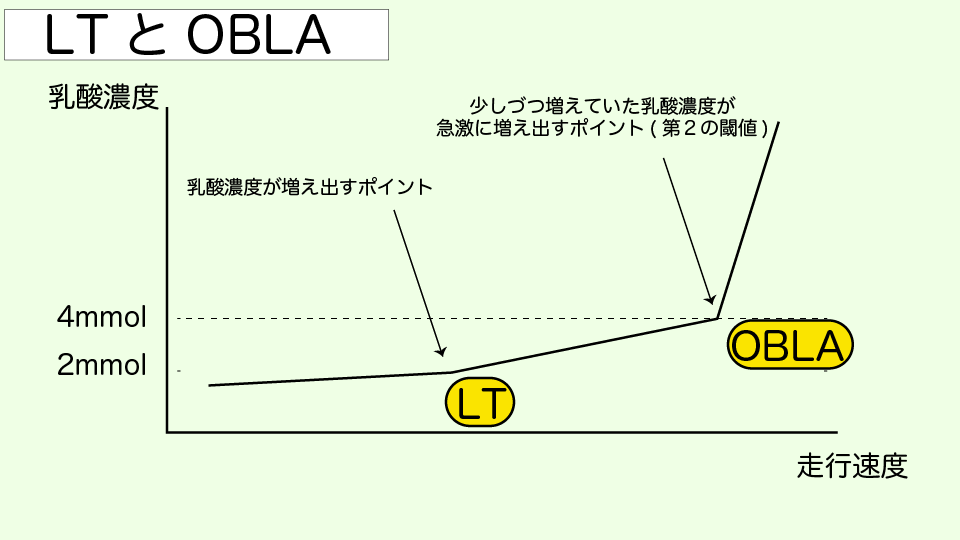

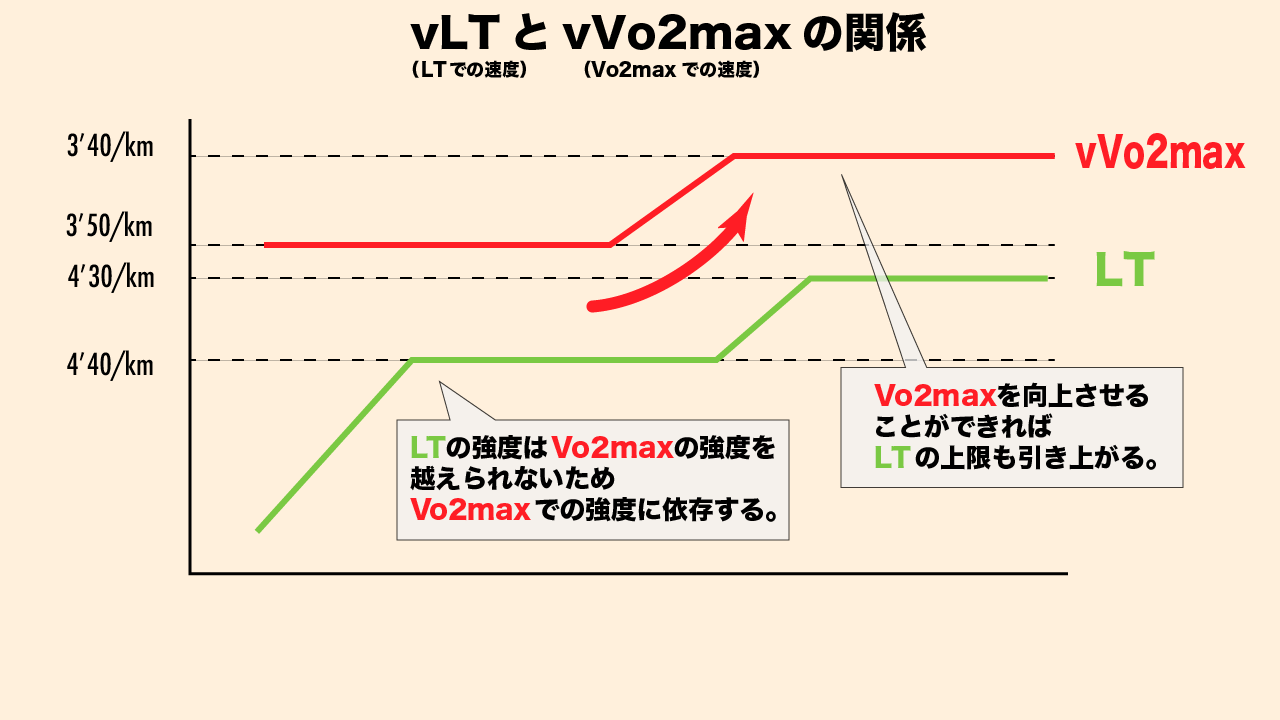

またこの期間は、LTトレーニングも行います。

このLTはすぐに向上するものではない(代わりに限界値まで伸び代が大きい)とされています。

また、この付近でのトレーニングは、

トレーニング刺激に対する疲労の割合のコスパが高いです。

LT(とOBLA)の範囲で、マラソンは走ることになりますので、

継続して行い少しづつ向上させていくように基礎期から取り組んでいきましょう。

▼LT系についてのより詳細な理解はこちら▼

マラソンペースよりもあきらかに短く速く走ること

基礎期間では主に、

- ・解糖系と呼ばれるトレーニングと、

- ・有酸素で走れる最大の速度である「Vo2MAX」付近

でのトレーニングを行います。

・解糖系のトレーニング

解糖系は、無酸素でエネルギーを生み出すことができる能力で、無酸素運動と言われます。

この無酸素運動での能力は、有酸素運動能力の最大化に必要な能力ですので

基礎期間の最も始めの期間に取り組みます。

▼解糖系についてのより詳細な理解はこちら▼

・Vo2MAXでのトレーニング

Vo2MAXは、最大酸素量のことで酸素利用でどれだけエネルギーを生み出すことができるかの指標です。

いわば有酸素運動の限界値で、おおよそ10分前後の全力運動での強度がこのVo2MAXと言われています。

10分前後での運動強度と、フルマラソンのような2時間を超える強度では

能力としては大きな違いはありますが、

この能力の高い選手は、マラソンでも速い傾向があるという研究データもあります。

このVo2maxは基礎期間に取り組むことをお勧めします。

▼Vo2MAXについてのより詳細な理解はこちら▼

どのくらいの期間行うべきか?:レース4〜2ヶ月前の2ヶ月間

目標レースの4〜2ヶ月前に行います。

長く行いすぎるとマンネリしすぎてトレーニングに飽きがきます。

長く行っても能力の伸びが緩やかになり、

トレーニング効果のコスパが悪いですし、

2ヶ月ほど行ったら、目標レースに向けて次の期分けに移行するのがベターだと思います。

基礎期間の具体的トレーニングプログラム

具体的なトレーニングの提案は下記の通り。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週走行距離 | |

| 1週目 | オフ | イージーラン | ヒルプリント(解糖系) | イージーラン | イージーラン | テンポラン | ロングラン | 100% |

| 2週目 | オフ | イージーラン | ヒルプリント(解糖系) | イージーラン | イージーラン | テンポラン | ロングラン | 100% |

| 3週目 | オフ | モデラートラン | ヒルプリント(解糖系) | イージーラン | モデラートラン | テンポラン | ロングラン | 90% |

| 4週目 | オフ | モデラートラン | ヒルプリント(解糖系) | イージーラン | モデラートラン | テンポラン | ロングラン | 100% |

| 5週目 | オフ | モデラートラン | Vo2MAXトレ | イージーラン | モデラートラン | テンポラン | ロングラン | 110% |

| 6週目 | オフ | モデラートラン | Vo2MAXトレ | イージーラン | モデラートラン | テンポラン | ロングラン | 110% |

| 7週目 | オフ | イージーラン | Vo2MAXトレ | イージーラン | モデラートラン | テンポラン | ロングラン | 100% |

| 8週目 | オフ | モデラートラン | Vo2MAXトレ | イージーラン | モデラートラン | テンポラン | ロングラン | 110% |

スプリントのバリエーション

基礎期初期では、スプリントや坂ダッシュを行い、

速筋へ刺激を入れ、乳酸を多く出す練習をします。

下記で基礎期間に取り組むべきスプリントトレーニングを紹介します。

ポイントはしっかりと乳酸を出すことです。

ヒルスプリント

100mほどの坂を使い全力スプリント

レスト:スタートまでゆっくり戻る(時間:3分)

坂を全力で駆け上がるトレーニングです。

全力に近い速度、かつ坂によるサーフェイスの負荷をかけて

乳酸を効率的に出す練習です。

(解糖系)

このトレーニングは乳酸の再利用は排除したいため、

できるだけレストをしっかりと取ります。

200m10本

200m:40秒以内

レストは200mをゆっくり歩き完全回復

200mを全力に近い強度で行うトレーニングです。

タイム設定はありませんが、

サブ3を達成するためには40秒以内では走れると理想です。

設定タイムを意識するのではなく、30秒前後でオールアウトできる強度、

とするように意識して行います。

300m5本2セット

300m:62秒以内

レストはゆっくり300m歩き完全回復

5回終わったら、10分空けて完全回復を挟む。

トレーニングの目的は上記と同じです。

200mをラクにこなせるようになったら

こちらに移行すると良いと思います。

時間にして45〜55秒程度になると思います。

この運動強度では、有酸素代謝でのエネルギー供給量の割合が増加します。

純粋な解糖系によるスピード、という形ではなく

より1500mに特異的なスピードにおける代謝供給割合に近くなります。

400m5本2セット

400m:82秒以内

レストはゆっくりと2分空ける

5本終えたら10分ほど空けて完全回復を挟む。

300mよりもさらに有酸素の供給割合が増えたスピードトレーニング。

続くVo2maxトレーニングと、これまでのスプリントトレーニングをブリッジするような形で

考えて取り組んでみてください。

Vo2MAXトレーニングバリエーション

基礎期後半はVo2max強度で行います。

非常にきついトレーニングですが、このVo2max強度を引き上げることで

LT系の伸び代を作れるものと思います。

1000m3本:レストは疾走時間分

1000mの疾走は、おおよそ3分30〜40秒程度で行います。

疾走時間と同じ時間レストを取ります。

400m12本レスト90秒

取り組み方は1000mのインターバルと同じです。

おおよそ疾走と同じ時間レストを確保します。

こちらは疾走時間が短いため、練習効果の蓄積を意識します。

なので、レストはやや短めを意識しながら行うといいと思います。

ロング走のバリエーション

ロング走について紹介します。

基本的な目的は、長く走れる身体作りとなります。

この時点ではあまりペースを意識せず、長く走れる分には長く走ることを優先します。

ペース:設定なし(目安は5’30/km程度)

距離:できるだけ長く(180分を上限に)

テンポランのバリエーション

テンポランの目的は有酸素能力の向上となります。

上記で説明した「LT値」と言われる乳酸を再利用する能力を高めることを目的とします。

決められた時間や距離を当日の調子を踏まえて最後まで持つであろうペースで行います。

サブ3を目指す目安としては4’00〜10/km程度だと思います。

2km3本のテンポラン

レストは2分ゆっくりジョグ

立ち止まってその場で休憩でも狙った刺激の向上には違いはないので

立ち止まっても構いませんが

可能であればジョグが望ましいです。

理由はシンプルで、目的が持続して速く走る距離を伸ばすことだからです。

止まらずに取り組めた方が特異性があります。

6〜16kmのテンポラン

設定タイム4’35~4’15/km(LT上限は4’00/km)

テンポランで長く行う場合、LTの下限である4’35/km、

短く行う場合、4’15/km程度で行うようにします。

LTの範囲は乳酸値が上昇する強度から、乳酸値が再度急激に上昇しだす点(OBLA)の範囲を言います。

マラソンペースはこのLTの範囲内と言われていますので、

サブ3を目指すランナーの場合、目安は4’35~4’00/kmとなります。

LTは下限で行うことにより、

LT上限(OBLA)を向上させます。

この基礎期ではタイムを速くするのではなく、

LT下限を狙いながら刺激時間を伸ばし、

続く特異期に向けてLT上限(OBLA)を向上させることを意識して行います。

4’35/km前後でテンポよく16km走ったり、

4’15/km程度のはやめで12km走ったりと、

やや緩めのトレーニング刺激をボリュームを意識して行います。

まとめ

以上、サブ3達成のための2ヶ月間の基礎トレーニングについて解説しました。

最後にお知らせです。

今まで、いくつものテキストやwebメディアで学んだつもりになっていませんか?

実際結果につながりましたか?

トレーニングはある程度、お手本のような体系があります。

しかし結果が出る人と出ない人が分かれるのはなぜでしょうか?

最も大きな理由は「継続できない」です。

いつでも誰でもできるが故に、反面トレーニングしない選択をしやすい種目でもあります。

「今日はジョグでいいや…」

「きついトレーニングは避けよう…」

ランニングクラブではみんなが毎日トレーニング結果を共有し、全国どこにいても

モチベーションをもらうことができます。

ログインしてトレーニングプログラムのみの確認もOK、みんなのランログを見るだけでもOK

・直接トレーニングのアドバイスを受けることができる

・目標を一緒に目指す仲間ができる

・実際にランニングの練習会に参加もできる

たくさんの方がこのクラブに入部し、自己ベスト更新をしています。

下のリンクよりぜひ入部ください。

\2時間16分台からサブ4まで幅広く在籍!/

▼基礎トレーニングを終えたら次のプログラムへステップアップします▼

その他の投稿