【具体的メニュー有】サブ3確実!レース9〜6週間前のマラソン準専門トレーニング

・サブ3を達成したいけど…取り組み方がわからない…

・実際に自身のトレーニングのやり方は合っているのか…

・正しく効率よくトレーニングを行いたい!

一般的にサブ3は非常に難しいタイムだと考えている方が多いです。

実際、サブ3達成者はマラソン人口の3%とも言われており、とても狭き門です。

ですが、正しいトレーニングを知り、正しく行えば全く難しいタイムではないと思います。

こちらの記事では、サブ3を達成するためのトレーニングプログラムを

できるだけわかりやすく解説し、

実際に達成するための4ヶ月のトレーニングプログラムを解説します。

目次

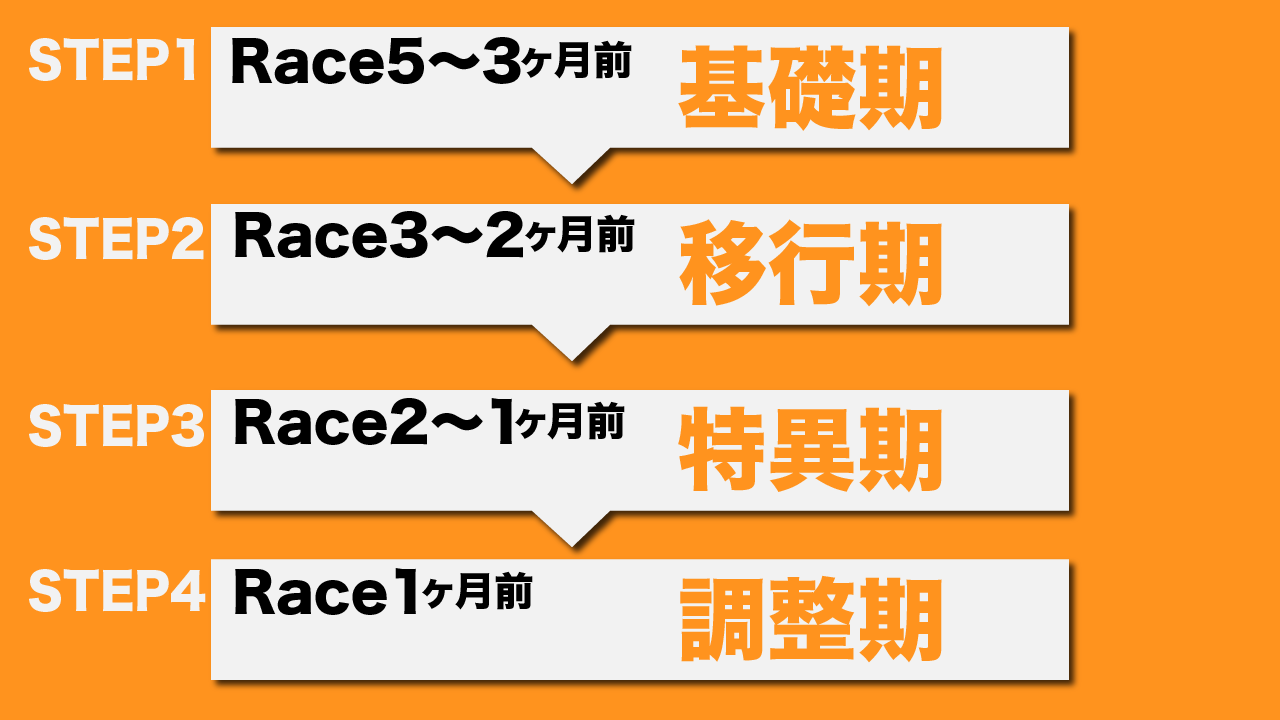

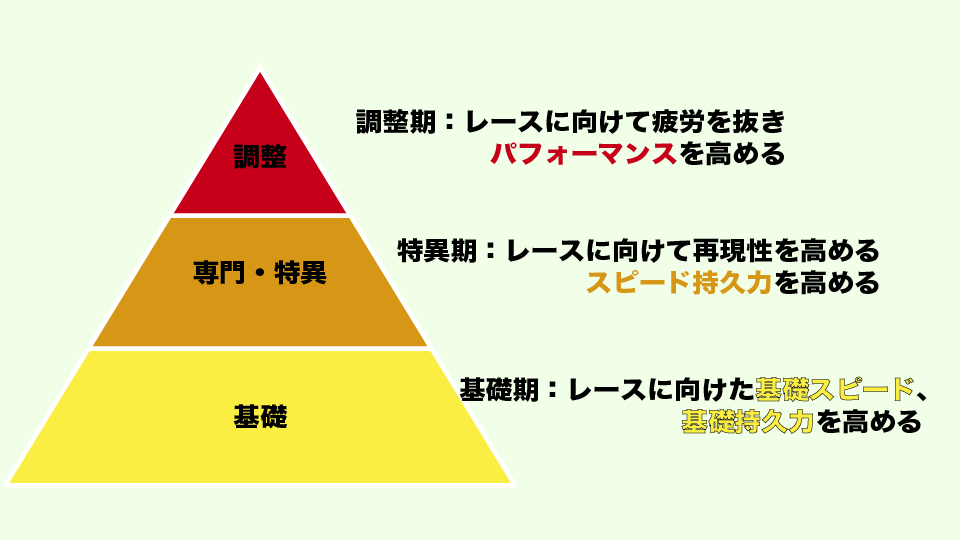

トレーニングは期分けを行う

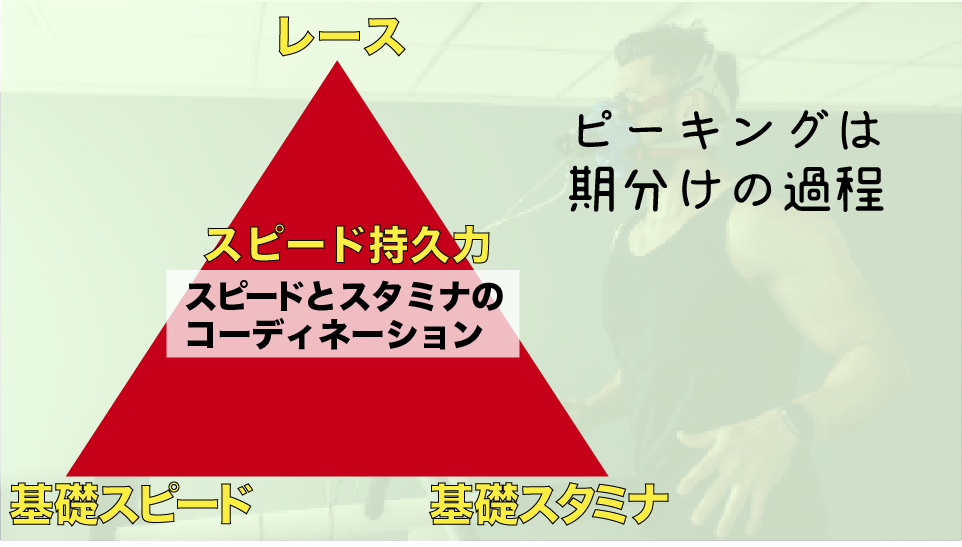

期分けは、生理学的な能力を各々で向上させ、

42kmを4’15/kmで走りきる能力にコーディネーションさせることです。

必要なスピードと持久力基礎期間で身につけておくことがサブ3達成には

必須条件となります。

10〜6週間前は基礎と特異の橋渡しのトレーニングを行う【準専門期】

レースの18〜10週間前(おおよそ4ヶ月前)には

基礎トレーニングを行なってきました。

▼基礎トレーニングはこちら▼

この基礎期間の時点では、

フルマラソンを3時間で走れるイメージはまだないと思います。

しかし着実に40km走れる筋持久力は出来上がってきていますし

スピードの余裕度を高める生理学的な能力は獲得できてきているはずです。

レース1ヶ月前に質の高いロング走を行える身体を作り上げる

レース前の1ヶ月くらいまでには、

20km程度はレースペースでは走れるようにしておきたいですし、

35km以上のロング走もレースペースの90%ではこなせるようにしたいです。

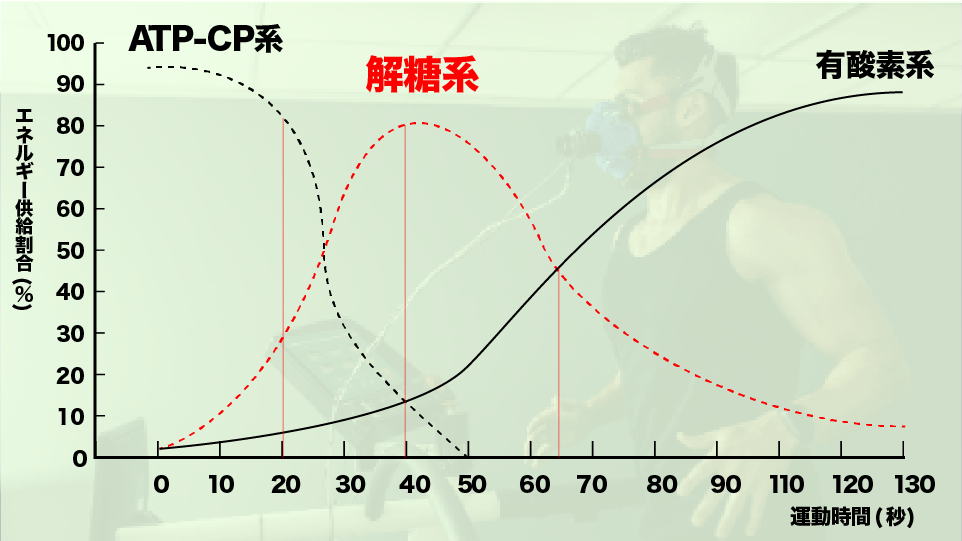

フルマラソンの強度はLTと OBLAの強度の間にあると言われています。

この強度の間にマラソンペースである4’15/kmがなければ、

絶対に走ることができません。

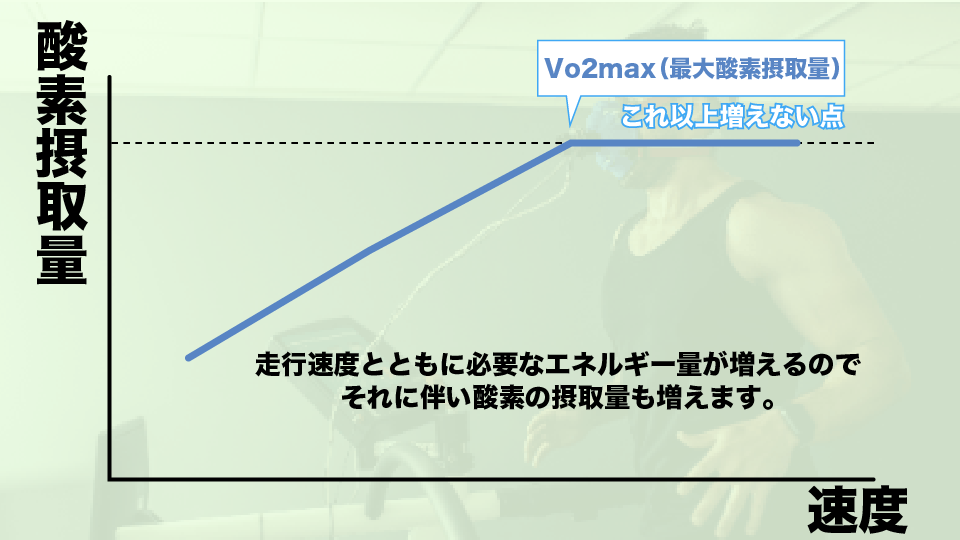

【基礎期間】ではこのOBLA強度の限界を引き上げるために、

無酸素代謝と呼ばれる解糖系や、

有酸素能力の限界値である Vo2maxを向上させるトレーニングを行いました。

また、LTの下限から少し低めの強度による有酸素ランニングは、

OBLAの能力を向上させます。

基礎期のモデラートやテンポランがこの強度のトレーニングとなっています。

【特異期】では、

LT(〜OBLA内)での、ロング走をこなし、

フルマラソンに向けた実践練習がメイン練習となります。

ですので、この

【準専門期間】では、

【基礎期】のトレーニングと

【特異期】のトレーニングとの乖離を埋めていくような

橋渡しの期間となります。

どのくらいの期間行うべきか?:レース10〜6週間前の1ヶ月間

目標レースの10〜6週間前に行います。

長く行いすぎるとマンネリしすぎてトレーニングに飽きがきます。

長く行っても能力の伸びが緩やかになり、

トレーニング効果のコスパが悪いです。

あくまで橋渡しですので、グラデーションがきれいにできそうであれば

すぐに2週間ほどで次の特異期に移ってもいいでしょう。

基礎期のロングランはペースをあまり決めずに(目安は5’30/km)行いました。

これは効率的に心筋を鍛えるのに有効な強度だからです。

(低すぎると拍出量が上昇しきらない、高すぎると心拍増加して長く続けられない。)

この投稿をInstagramで見る

5’30/kmで行ったロング走を

専門期(特異期)では、4’40/km(90%RP)では行いたいわけです。

4’40/kmというのはトレーニングにおける特異性の原理を適応して、

レースの再現性を高めて行く必要があるからです。

ですので、この移行期は

余裕を持ちながら、徐々に徐々にペース設定を引き上げていきます。

準専門期(移行期)の具体的トレーニングプログラム

以上を踏まえて、

具体的なトレーニングの提案は下記の通り。

| レースまで | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週走行距離 |

| 9週前 | オフ | イージーラン | OBLAインターバル | イージーラン | イージーラン | テンポラン | ロングラン(5’20) | 100% |

| 8週前 | オフ | イージーラン | Vo2MAXトレ | イージーラン | イージーラン | イージーラン | ロングラン(5’10) | 100% |

| 7週前 | オフ | イージーラン | OBLAインターバル | イージーラン | イージーラン | テンポラン | ロングラン(5’20) | 110% |

| 6週前 | オフ | イージーラン | OBLAインターバル | イージーラン | イージーラン | イージーラン | ロングラン(5’00) | 90% |

OBLA強度を意識したトレーニングが基本となります。

また、週末のロングランは徐々にペースを上げて上げていきます。

基礎期間はゆっくりジョグ、特異期は4’40/kmですので橋渡しです。

(5’30/km→4’40/kmへ徐々に近づけます。)

1週、 Vo2maxが入りますが、

基礎期で身につけた心肺の維持を目的として取り入れています。

トレーニング効果を下げないように、月に1回取り入れておきますが、

難しければ、その他トレーニング後に1kmを2本程度や

200m流しを5本程度などして対応してください。

高強度での刺激を忘れさせないことが重要です。

OBLAインターバル

1km*8~10本:レスト1分

トレーニング強度の目安は10km〜ハーフを走るときの強度感。

レースでなら、レストなしででもつなげて行える程度の強度となります。

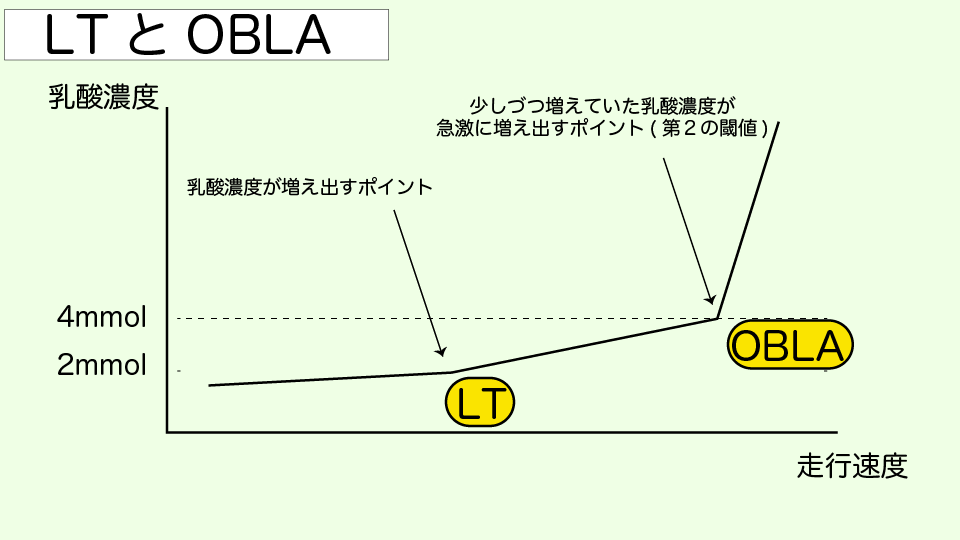

OBLA:Onset of Blood Lactate Accumulation

OBLAは、乳酸が急激に蓄積し出す強度です。

おおよそ血中乳酸濃度が4mmolと言われています。

これは、一般的なサブ3ランナーなら4’00/km程度のペース。

個人差があるのでより正しく把握するなら、Vo2maxから計算します。

Vo2max強度に1.1倍した強度がおおよそのOBLAの強度となります。

Vo2MAXトレーニング

1000m*3本r400mjog

疾走ペースは、おおよそ3’30~3’40/km程度。

Vo2max強度は3000mのレースペースでのトレーニングとなります。

基礎期はメイントレーニングでしたが、

準専門期(移行期)では補助的に行います。

月に1回、能力の維持くらいのイメージで行います。

強度感は3000mのレースペース程度ですが、

「当日3000mをレースで1本走るとしたらこのくらいの強度だろう」

という練習日当日の調子や体調で決めてください。

当日の3000mのレースペースを分割して行います。

テンポラン(LTを狙ったトレーニング)

12〜20kmのテンポラン(4’15/km~4’30/km)

短いならペース上限近く、長いならペース下限近くで行う。

LT走のペースは、一般的なサブ3ランナーでは4’15〜4’30/km前後となります。

LTは乳酸性作業閾値のことで乳酸が溜まり出すタイミングです。

(上記で説明した OBLAはひとつ上の運動強度でさらに急激に増え出す強度のことです。)

ランニングの強度が上がると乳酸が徐々に蓄積し始めますが、

この乳酸が蓄積し始めたあたりを「LT 1」、

そこからさらに強度を上げていくと乳酸が再度急激に上がり始めるタイミングがありますが、

この急激に増え始めるタイミングを「LT2( OBLA)」と呼びます。

この強度帯でのトレーニングの目的は乳酸除去の効率を高めることにあります。

乳酸処理を高めるには乳酸処理したい速度帯で行うのが理想であると、

特異性の原理から考えられます。

しかし、乳酸除去能力はLTの100%でも80%でもそこまで大きく変わらないと言われています。

ですので、トレーニング強度には幅を持たせ、

特異性を考えて強度を追う(その場合刺激時間は短くせざるを得ないでしょう)か、

除去効率が変わらないので強度を低くしてその分刺激時間を確保するのか、

バリエーションを持って行うといいと思います。

LT強度をエネルギー代謝で表すと、

解糖系<Vo2MAX<LT2(≒OBLA)<LT1となります。

そして個人差もありますが

OBLAとLTの間にマラソンペースがあります。

このLT,OBLAの向上がマラソンサブ3達成に欠かせないものとなります。

LT,OBLAは、上記で説明した通りペースが若干違ってきます。

サブ3を狙うには、

・OBLAはおおよそ4’00/kmくらいとなり、

疾走時間は長くても20〜30分程度

・LTがおそらく4’15〜30/kmくらいとなり、

疾走時間は60〜120分程度(遅いペースならより長く3時間程度)になるのではないでしょうか。

上記のペースであればインターバル形式の分割走でも、持続走でも

生理学的に得られる効果は変わらないと言われています。

(注意すべき点は分割するときにはレストを取りすぎないこと。

目安は1kmにつき1分程度です。)

ポイントとしては、初期期間は分割して行い

徐々に仕上がりを感じながら持続走にしていくことです。

ロング走は徐々に強度を高めるが一番重視は余裕であること

最低25kmをロングランとし、最大180分(おおよそ36km)

ペースは5’20〜5’00/km程度とします。

ロング走はフルマラソンにおいて最も重要なトレーニングです。

上記での説明しましたが、この期間は基礎と専門の橋渡しの期間です。

基礎はペースをあまり決めずおおよそ5’30/kmかからないくらいとしました。

1ヶ月後には4’40/kmで行えるようにしていきたいわけですので

この期間は5’20〜5’00/km程度でおこわえるといいと思います。

前日にテンポランを行う際は設定ペースをやや緩くしセット練習に、

前日イージージョグでつなぎフレッシュな状態で行う際は

ロング走の強度は高く設定し、5’10〜5’00/kmとしています。

特異期では、

レースでサブ3を目指すということもあり、行いたい強度は逆算で決まっています。

この、やっておきたい練習と

今現在取り組める練習の乖離を詰めて行かなければいけません。

(そのために基礎期で必要な生理学的な能力獲得を目指すのです。)

徐々に強度を高めるのは必要不可欠ではありますが、

重視していただきたいのは「余裕」を持つこと。

どこまでいってもレースの完全再現はできません。

トレーニングとレースでは別物です。

完全再現できないトレーニングでは、レースではもっと頑張れそうという

余裕度が必須なのです。

まとめ

以上、サブ3達成のための4週間の移行期トレーニングについて解説しました。

最後にお知らせです。

今まで、いくつものテキストやwebメディアで学んだつもりになっていませんか?

実際結果につながりましたか?

トレーニングはある程度、お手本のような体系があります。

しかし結果が出る人と出ない人が分かれるのはなぜでしょうか?

最も大きな理由は「継続できない」です。

いつでも誰でもできるが故に、反面トレーニングしない選択をしやすい種目でもあります。

「今日はジョグでいいや…」

「きついトレーニングは避けよう…」

ランニングクラブではみんなが毎日トレーニング結果を共有し、全国どこにいても

モチベーションをもらうことができます。

ログインしてトレーニングプログラムのみの確認もOK、みんなのランログを見るだけでもOK

・直接トレーニングのアドバイスを受けることができる

・目標を一緒に目指す仲間ができる

・実際にランニングの練習会に参加もできる

・週一の補強トレーニングをオンラインで開催

たくさんの方がこのクラブに入部し、自己ベスト更新をしています。

下のリンクよりぜひ入部ください。

\2時間16分台からサブ4まで幅広く在籍!/

▼移行期のトレーニングを終えたら次のプログラムへステップアップします▼

その他の投稿