【24年最新】フルマラソンサブ3.5のための3ヶ月間の練習メニュー【専門期】

フルマラソンでサブ3.5を達成したいランナーさんはとても多いと思います。

当記事では3ヶ月で【サブ3.5】を目指すための練習を解説します。

ランナー人口の上位10%と言われるのが

このサブ3.5ですので

相当な上位層のタイムであることがわかります。

レベル的に見れば、マラソン中級者の仲間入りと言えるでしょう。

サブ3.5を達成するためにはこちらのペースで走り切ることが必要です。

| 距離 | タイム |

| 1km | 4’58 |

| 5km | 24’52 |

| 10km | 49’45 |

| 15km | 1:14’38 |

| 20km | 1:39’31 |

| 25km | 2:04’24 |

| 30km | 2:29’17 |

| 35km | 2:54’10 |

| 40km | 3:19’03 |

| ゴール | 3:29’59 |

ランナーの憧れでもあるサブ3.5を達成するにあたり

大事なポイントを3つ解説し、

3ヶ月間のトレーニングメニューを考えたいと思います。

この記事を読んで欲しい人

マラソンサブ3.5を目指している人

トレーニングを効率よく行いたい人

目次

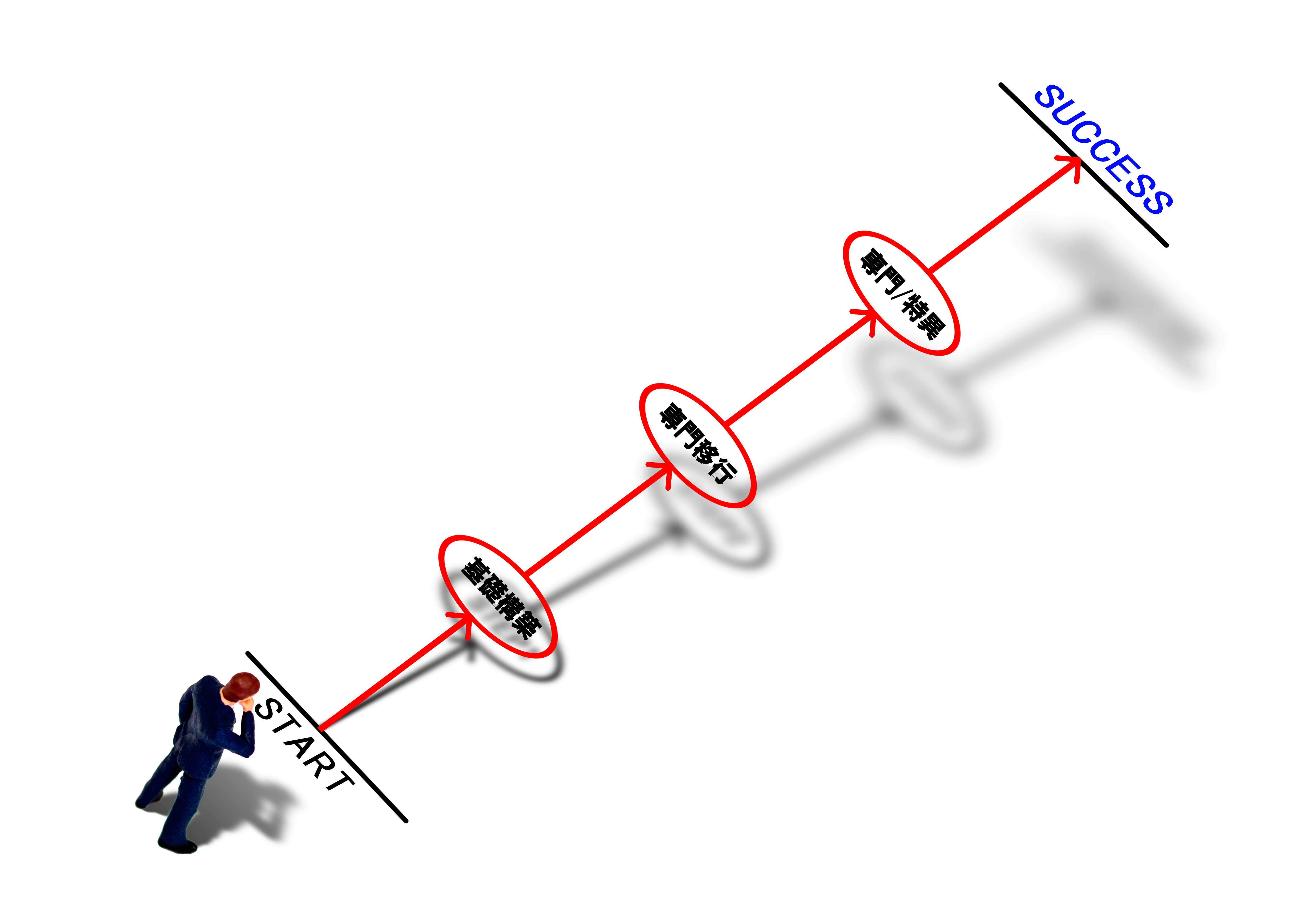

レースで結果を出すには最低3ヶ月必要

マラソンの1ヶ月前に詰め込んだトレーニングでは、

結果に大きな差は生まれないでしょう。

それどころか、

普段走っていないのにマラソン前だからと練習を詰め込んでしまうと

怪我のリスクは高まり、

当日スタート地点に立つことすら出来ないという可能性も出てきます。

怪我のリスクをなくし、効率よくパフォーマンスを高めるために

最低でも大会の3ヶ月前から練習を計画的に行います。

この3ヶ月間で、

怪我をしない【基礎作り】を行い、

マラソンレースに特化した【専門トレーニング】を行い、

レース当日に調子を上げていく【テーパリング】を行います。

【基礎】を終えてから【専門期】のトレーニングを行う

こちらの記事ではレースの2ヶ月前に行う【専門期】で取り組むべきトレーニングを解説しています。

まずは【基礎期】のトレーニングを終え、しっかりとした土台を作りましょう。

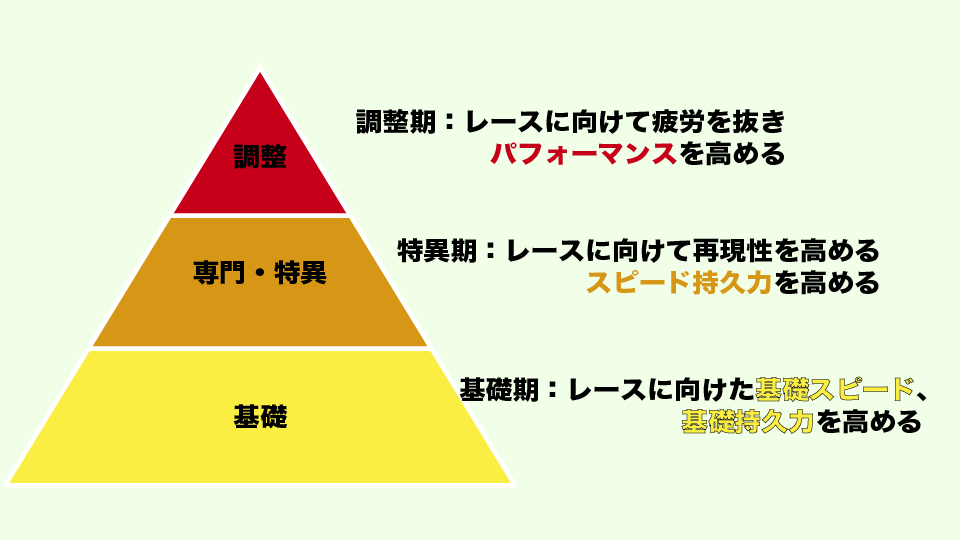

期分けの原則・レース3ヶ月前は、

怪我をしない体を作りつつ、

効率の良い走りを作る【基礎期】

・レース2ヶ月前は、

必要な心肺機能を高めるための【専門トレーニング】

・レース1ヶ月前は、

マラソン大会に向けて

体力を落とさず疲労を抜く、【調整・テーパリング】となります。

具体的トレーニングメニュー

具体的なトレーニングメニューとしては下記の通りです。

専門期に取り入れるべきトレーニング

・1000m10本インターバル

・800m10~15本インターバル

・150分以上のロングジョグ

・マラソンペース走20km

・つなぎジョグ

上記のトレーニングを組み合わせて、

偏りを作らず全面的に取り入れていきます。

例えば…

マラソンは長く走る競技だからとロングジョグのみ行っていても

記録は思っているほどは伸びないと思います。

トレーニングには全面性が必要です。

バランス良く取り入れていきます。

【1週間のトレーニングメニュー】

| 曜日 | メニュー | ペース目安 |

| 月 | オフ | |

| 火 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 水 | 1000mインターバル | 下記で確認 |

| 木 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 金 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 土 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 日 | マラソンペース走orマラソンタイム走or変化走 | 下記で確認 |

1000m10本インターバル

目的:マラソンペース走に余裕を持たせる(LTを高める)

このトレーニングでは、マラソンを速く走るうえで最も重要なLTを向上させることができます。

LTは乳酸を利用する能力のことです。

LTについての詳しい解説はこちらの記事をお読みください。

頻度:週1回程度

ポイント:

マラソンサブ3.5のペースが4’58/kmなので

それよりも少し速い1km4’48で前後で行います。

休憩は90秒ジョギングを行います。

立ち止まらず、動きながら体力を回復させてください。

(2000m+1000m)*7セット変化走

目的:マラソンペースへの適応、LT値向上

マラソンペースと回復走を組み合わせて走りながら回復できる体を作ります。

頻度:週に一回

疲労が溜まっていない日に行います。

ポイント:

2000mがマラソンペース、もしくは10秒速いペースで走ります。

おおよそ5’00~4’45/km程度。

続く1000mは5’20/kmで走ります。

1セットが3000m、7セットでトータル21kmとなります。

1000mの回復走で、走りながら回復させるように行います。

150分以上のロングジョグ

目的:マラソンにおけるレース時間を再現

大会当日は最低でも3時間30分走ることになります。

この時間走れるようになるために、できるだけ時間を再現します。

頻度:隔週1回

ポイント:

150分5’30/km 行います。

可能ならプラスアルファで時間を伸ばします。

マラソンを走り切る時間を走りたいので理想は180分+αは走れるようにしたいです。

サブ3.5を達成するための最善策はレース後半の落ち込みの対策が必須です。

レース後半、30kmくらいからペースを守れなかった…

レース後半、30kmくらいから足が回らなくなった…

マラソンにおいて、たいていの失敗談は上記のように

後半の筋持久力不足です。

サブ3.5のペースで走り続けた場合、

30km 地点での経過時間はというと大体、

2時間30分程度となります。

この経過時間以降、身体に不調が出てきているのです。

であれば、

トレーニングから

この時間以上走るトレーニングは最も有効であると言えます。

この時間(2時間30分)以降、

気持ちよく走れることを再現していきます。

ですのでペースはマラソンペースよりもずっと遅くて大丈夫です。

重要なのは、ロング走後半でもラクであるという再現です。

追加ポイント:ラストビルドアップ

ここで余裕を残して終えてもいいのですが、

このトラブルが起きがちな150分から

ビルドアップしてマラソンペースに近いところで走ると

よりレース後半で余裕を残す

イメージがつきやすいです。

実際に筆者もこの形でマラソントレーニングを実践しています。

マラソンペース走20km

目的:レースペースへの適応

この練習を本番までに何本できたかでレース結果が変わります。

最低でも2回は行えておくことが理想です。

頻度:隔週1回

150分以上のロング走、21kmの変化走と隔週で行います。

【1ヶ月間のトレーニング目安】

1週目:150分〜ロング走

2週目:20kmマラソンペース走

3週目:21km変化走

4週目:20kmマラソンペース走

ポイント:

サブ3.5ですのでペースは1km4’58/kmで行います。

ポイントは最後まで余裕を残すことです。

きつく追い込むトレーニングではなく、余裕を残すことです。

マラソン本番余裕を持って走るためには、

普段のトレーニングから余裕を持って走る再現をすることが大切と言えます。

つなぎジョグ

目的:基礎能力の向上、トレーニング全体での走行距離の獲得

頻度:上記トレーニングを行わない日

ポイント:

基本は毎日(週1回オフ)走るようにします。

研究データでは週4回の有酸素運動から

長距離が速くなるための生理学的指標が向上するという

データもあります。

また、上記で解説した

どのトレーニングもマラソンレースよりも負荷は低いので、

一回で負荷を再現するのではなく

二日三日とトレーニングを重ねることで

レースの負荷を再現することも必要です。

毎日走るランナーと週に2回しか走らないランナーでは

パフォーマンスの向上に大きく差を感じます。

指導での感覚的には『週4日』以上から

サブ3.5達成者が増えてくる印象です。

具体的トレーニングスケジュール

以上のメニューをバランスよく取り入れた

具体的な1週間のトレーニングスケジュールを記載します。

【1週間のトレーニングメニュー】

| 曜日 | メニュー | ペース目安 |

| 月 | オフ | |

| 火 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 水 | 1000mインターバル | 下記で確認 |

| 木 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 金 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 土 | つなぎジョグ60分 | Free(目安:6’00/km) |

| 日 | マラソンペース走orマラソンタイム走or変化走 | 下記で確認 |

1ヶ月ほど継続して取り組んでいただき、

体にこのトレーニングの負荷を適応させていきます。

身体がこのトレーニングに慣れてきたら、

いよいよ次の【調整期】に移りましょう。

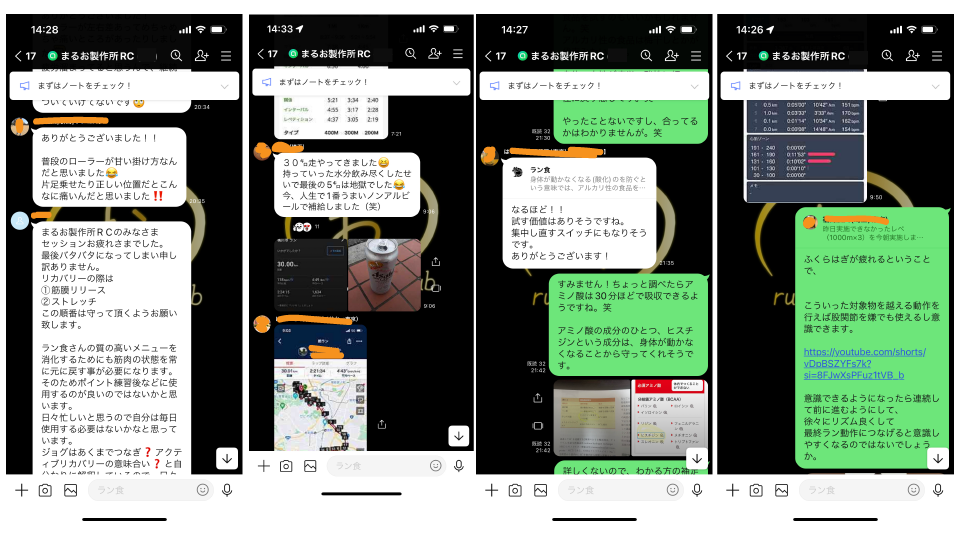

最後にお知らせです。

今まで、いくつものテキストやwebメディアで学んだつもりになっていませんか?

実際結果につながりましたか?

トレーニングはある程度、お手本のような体系があります。

しかし結果が出る人と出ない人が分かれるのはなぜでしょうか?

最も大きな理由は「継続できない」です。

いつでも誰でもできるが故に、反面、トレーニングをしない選択をしやすい種目でもあります。

「今日はジョグでいいや…」

「きついトレーニングは避けよう…」

ランニングクラブではみんなが毎日トレーニング結果を共有し、全国どこにいても

モチベーションをもらうことができます。

ログインしてトレーニングプログラムのみの確認もOK、みんなのランログを見るだけでもOK

・直接トレーニングのアドバイスを受けることができる

・目標を一緒に目指す仲間ができる

・実際にランニングの練習会に参加もできる

・理学療法士が毎週ボディケアをオンラインで開催

たくさんの方がこのクラブに入部し、自己ベスト更新をしています。

下のリンクよりぜひ入部ください。

\1ヶ月お試し入部もOK!2時間16分台からサブ4まで幅広く在籍!/

その他の投稿