【24年最新】フルマラソンサブ3.5を達成する3ヶ月の練習メニュー【基礎期】

フルマラソンでサブ3.5を達成したいランナーさんはとても多いと思います。

当記事では3ヶ月で【サブ3.5】を目指すための練習を解説します。

目次

サブ3.5とは?どのくらいのペース?

フルマラソンを3時間半以内で走り切ることをサブ3.5と呼びます。

フルマラソン3時間半というのは、1km換算で言うと、

Ave4’58/kmのペースとなります・

1kmや2kmなら走り切ることができる人も多いと思いますが、

42kmとなるとなかなかのスピードですので

この3.5を達成できている人はそうそういません。

ランナー人口の上位12%と言われるのが

このサブ3.5ですので

相当な上位層のタイムであることがわかります。

また、この辺りからランニング初心者を脱却し、

サブ3を目指せるようになってきます。

サブ3.5を達成するためにはこちらのペースで走り切ることが必要です。

| 距離 | タイム |

| 1km | 4’58 |

| 5km | 24’52 |

| 10km | 49’45 |

| 15km | 1:14’38 |

| 20km | 1:39’31 |

| 25km | 2:04’24 |

| 30km | 2:29’17 |

| 35km | 2:54’10 |

| 40km | 3:19’03 |

| ゴール | 3:29’59 |

この、ランナーの憧れでもあるサブ3.5を達成するにあたり

大事なポイントを3つ解説し、

3ヶ月間のトレーニングメニューを考えたいと思います。

この記事を読んで欲しい人

マラソンサブ3.5を目指している人

トレーニングを効率よく行いたい人

期分けの重要性

期分けとは、マラソンにおける必要な各能力を

分けて集中的に強化することです。

マラソンを速く走るために必要な能力は下記3つです。

マラソンを速く走る3つの要素

・最大酸素摂取量

・乳酸性作業閾値

・ランニングエコノミー

これらを向上させることがマラソンサブ3.5達成する近道となります。

それぞれ簡単に説明すると

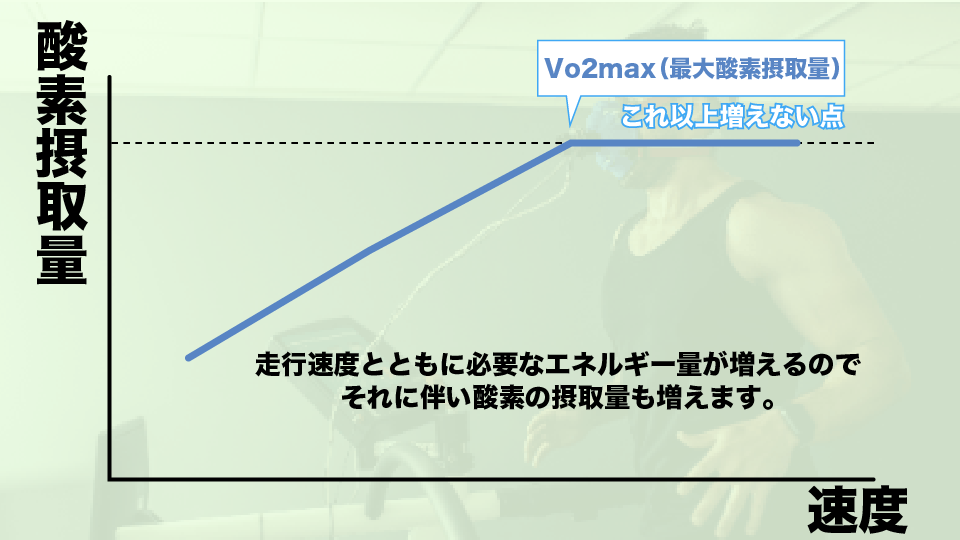

最大酸素摂取量の向上

酸素をメインで使って走る能力です。

酸素をエネルギーに変えることで長く効率的に走ることができます。

しかし、この酸素を使う仕組みは、ペースが上がるほど使えなくなってきます。

(酸素供給はサブ的になり、糖質などをメインでエネルギーを生み出そうとします。=解糖系)

一般的には10分間全力で走り切ることができる最大スピードが「最大酸素摂取量」能力であると言われています。

下記記事でより詳しくまとめています。

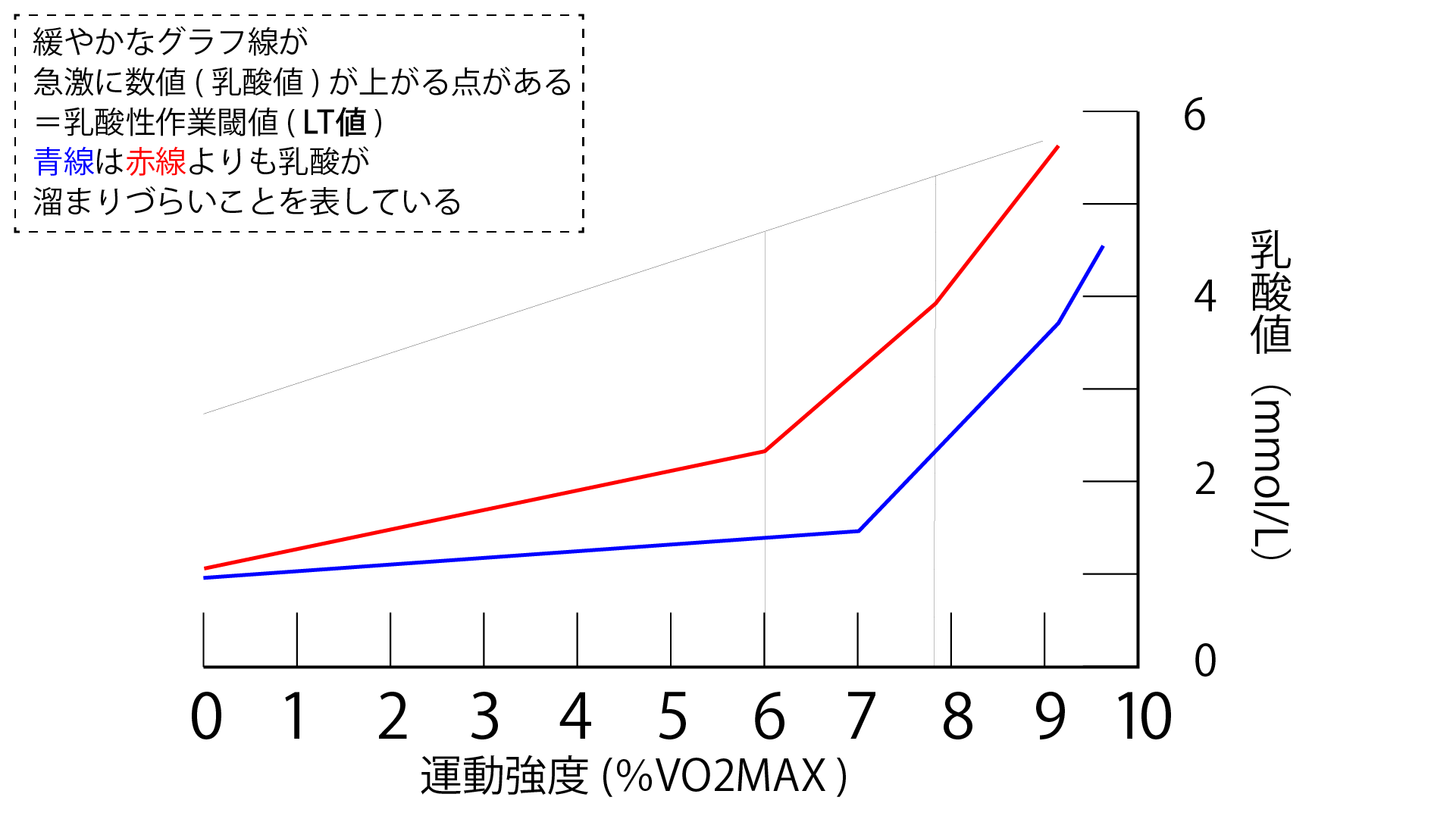

乳酸性作業閾値(LT値)の向上

ゆっくりと走り出し、徐々にペースを上げていくと

乳酸が急激に溜まりだすペースがあります。

図の赤線で見てみます。

横軸0から6までは緩やかな上がり方ですが、

6を超えたところから急激に上がっています

(=体内の乳酸値が上がっている)

この乳酸が急激に溜まり出すポイントをLT値と言います。

乳酸は酸素を使ってエネルギーへと再変換するのですが、

このLT値を超えたあたりから乳酸が溜まる速度が、再変換する速度を超えてきているわけです。

つまり、LT値を超えて走ると乳酸を処理できなくなり、走り続けることができません。

逆を言うと、LT値を超えなければ延々に走り続けることができます。

マラソンの速度はおおよそこのLTくらいと言われています。

(充分なトレーニングを積んだランナーの場合。)

いわばマラソンはこのLT値を向上させる(グラフで言うと青線にする)こと、

LTで長く走れる身体作りがパフォーマンスを最大化するために

最も重要な要素と言えます。

LTについては下記記事でより詳しくまとめています。

ランニングエコノミーの向上

ランニングエコノミーは

あるペースに対する酸素消費量で決められます。

ランニングエコノミーを向上させることができれば、

そのペースに対してエコ(酸素を無駄に使わない)に走れるようになります。

1km3分で走る時に

酸素消費量が少ないランナーと

酸素消費量が多いランナーでは

消費量の少ないランナーの方がエコに走れていると言うことです。

3つの指標をできるだけ伸ばす

これら3つを向上させることがマラソンでサブ3.5を達成させるために必要です。

これらの能力は、

トレーニングを行うことで向上していくのですが、

一回のトレーニングでの向上は、ごく微量です。

繰り返し行うことで、少しずつ少しずつ体に適応していきます。

また、鍛えてからはその能力が永遠に獲得できるかというとそうではなく

日が経つにつれて衰えていきます。

回数を重ね、反復し、トレーニングを継続することで

能力が徐々に向上していきます。

期間を設けて、反復して重点的に鍛えていくのが期分けの原則です。

今回は期間を分けた中でも最も最初に取り組むべき

「基礎期」についての解説と

具体的なトレーニングメニューを解説します。

次の項で

取り組む上で意識すべき大切なポイントを解説します。

重要ポイント①距離を踏む(怪我をしない)

上記の運動生理学的な能力も大事ですが、

それだけではマラソンを走り切ることができません。

3時間半走り続けることになるので、

足の筋持久力が必要です。

筋持久力をつける方法はシンプルで、

長く走るトレーニングで養うことができます。

ジョグを行う理由の詳細はこちらの記事をご覧ください。

また、今後のトレーニングで怪我をしないためにも

距離を走れるようにすることは重要です。

ランニング障害が起こる一番の原因はオーバーユース(使いすぎ)です。

しかし、マラソンで速く走るためには、

走らないことにはトレーニングにはならないので、

基礎期間では、怪我をしないための足作りと考えて取り組むと良いです。

いきなり毎日長く走るのは難しいですので、

徐々に一回で長く走る量を増やしていきます。

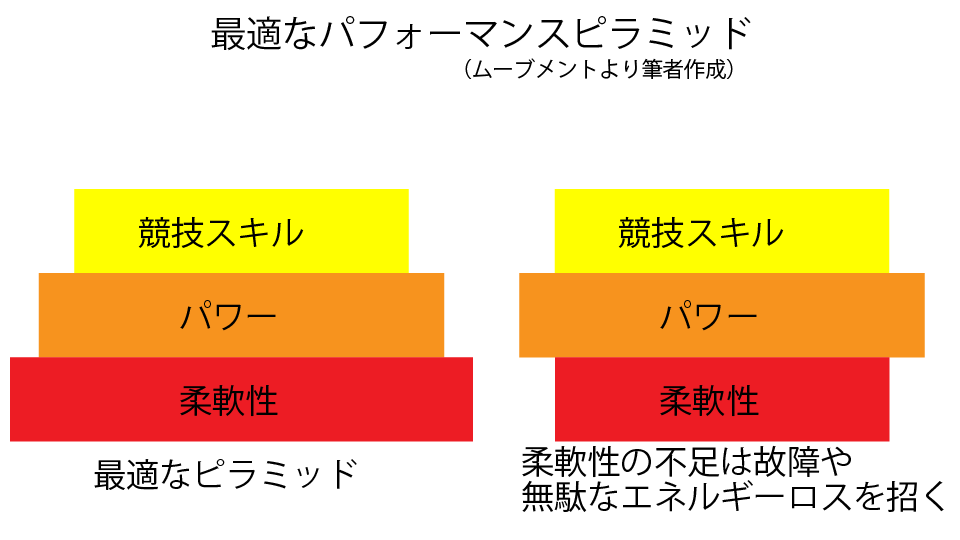

重要ポイント②体の使い方を学ぶ

体の柔軟性が高い方が

マラソンを効率よく走る事できます。

障害予防が主な理由ですが、パフォーマンスを高めるウェイトトレーニングは

柔軟性があってこそできるトレーニングです。

柔軟性はトレーニングの基礎です。

土台となる柔軟性があってこそパワーや競技スキルを

正しく身につけることができます。

そしてこの体の柔軟性は大人になるにつれて

筋肉を大きく動かすことがなくなりますので

徐々に筋肉が凝り硬まってきてしまいます。

硬まってしまった体(筋肉)は、動かせませんので

徐々に自身の体の可動域は元々その程度だと脳が上書きしてしまうのです。

この記事をお読みいただいている方は、

大人になってから市民ランナーとして走っている方が

多いと思っております。

青年期に比べ、年齢を重ねるごとに

柔軟性や体の使い方などは

獲得しづらくなりますので、

ただ走っているだけでは柔軟性は身につきません。

柔軟性は「自ら獲得しにいく」ことが重要です。

こちらの動画をまずは毎日〜週1回でも行ってみてください。

非常に基本的な身体作りです。

より詳しく柔軟性や体の使い方を学ぶには、

動き作りやファンクショナトレーニング

(機能的運動)と言われる、

体の連動性にフォーカスしたトレーニングが有効です。

▼オススメの本▼

筆者運営のランニングクラブ(オンライン)では

理学療法士の資格を持つトレーナーが監修のもと指導しています。

より詳しくファンクショナル(機能的な)トレーニングの指導を

オンラインで行っています。

詳しく学びたい方は下のリンクよりどうぞ。

\月額1500円で質問し放題、動き作り指導/

機能的な身体になったら、それをランニングで使いこなす必要があります。

ストレッチやファンクショナルトレーニングを

ランニング動作に移行させるには坂ダッシュが有効です。

坂ダッシュを行う事で、上半身と下半身の連動性を高めることができます。

また、坂を使うことで重力に逆らうという負荷を乗せることができます。

ランニング以上の負荷をかけることが出来ますので、

ランニングで必要十分な「筋力」を養うことが出来ます。

▼坂ダッシュの効果について詳しく知りたい方はこちら▼

以上を踏まえて、3ヶ月間のトレーニングは以下のように行います。

・レース3ヶ月前は…

怪我をしない体を作りつつ、

効率の良い走りをするための【基礎作り・足作り】

・レース2ヶ月前は…

マラソンに特化したトレーニング、

基礎スピードと基礎持久力をコーディネーションする【専門期】

・レース1ヶ月前は…

マラソンレース仕様の体を作る時期なので【調整期】となります。

今回の記事ではマラソンレース3ヶ月前に取り組むべきトレーニングとして

1ヶ月間の【基礎作り・足作り】を解説します。

具体的トレーニングメニュー

| 曜日 | メニュー | ペース目安 |

| 月 | オフ | |

| 火 | 不整地60分+坂ダッシュ | 6’00/km |

| 水 | ビルドアップジョグ | 6’00→5’00 |

| 木 | 40分+ジャンプ系 | 6’00/km |

| 金 | 不整地60分 | 6’00/km |

| 土 | 40分+坂ダッシュ | 6’00/km |

| 日 | 90〜120分 | 6’00〜6’30/km |

具体的なトレーニングメニューとしては下記の通りです。

紹介するトレーニングを組み合わせて、

偏りを作らず全面的に取り入れていきます。

例えば、マラソンは長く走る競技だからとロングジョグのみ行っていても

記録は思っているほどは伸びないと思います。

トレーニングには全面性が必要です。

バランス良く取り入れていきます。

基礎期に取り入れるべきトレーニング

・坂ダッシュ

・不整地ジョグ

・ジャンプトレーニング

・LSD〜ロングジョグ

・ビルドアップジョグ

・つなぎジョグ

坂ダッシュ

目的:脚力強化を図り、スピード能力を高めます。

マラソンに必要な能力は42km走れるスタミナだけではありません。

42kmを早く走り切るスピードが必要です。

このスピード能力の土台にスタミナを養っていきます。

ですのでレースから遠い3ヶ月前に取り組むべきです。

頻度:週1回程度

ポイント:

股関節をうまく使って坂を登ります。

股関節を使って押し出す、股関節を使って振り出す

これをできるだけ速く大きく動かします。

全力で走り切ることができる距離が理想ですので

100m弱程度の坂で行います。

また、坂の傾斜ですが、こちらも傾斜がキツすぎると

効率よく走れないので、全力で登り切れる傾斜を選択します。

不整地ジョグ

目的:脚力強化

頻度:

毎日のジョギングの中で行える日に行う。

ランニングコースの中で走れそうな不整地があれば進んで選択します。

ポイント:

足元が緩い不整地では、

ロードよりも蹴り出し・キック力が養われます。

また、ロードと違い地面が柔らかいので故障予防にもなります。

ジャンプトレーニング

目的:脚力強化

頻度:週1回

ポイント:

ジャンプ系のスクワットを取り入れます。

可能であれば、片足で行う『ブルガリアンスクワットジャンプ』を

行います。

片足だと難しい場合は両足ジャンプスクワットからはじめ負荷を調節しながら取り組みます。

このトレーニングを取り入れる日にもジョグは行います。

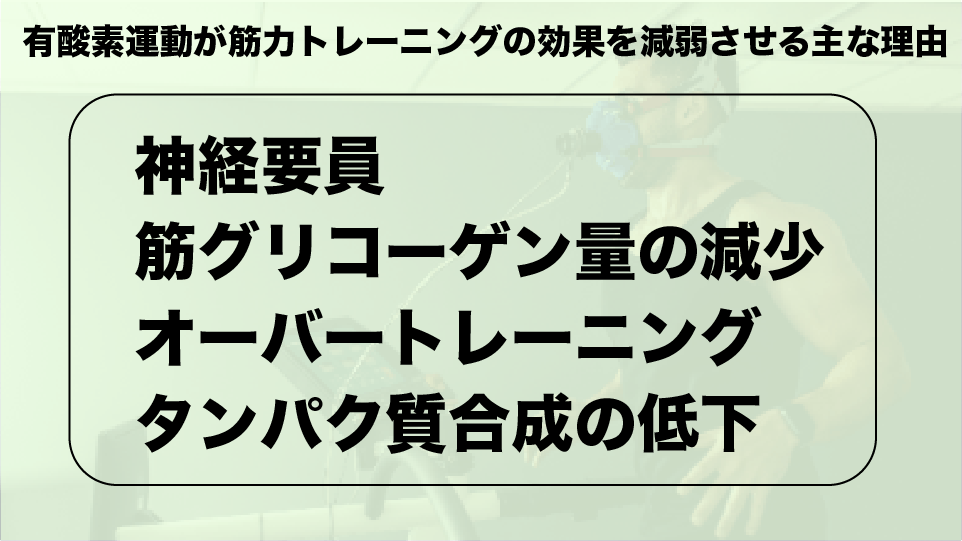

一般的には、

ジャンプ練習による筋力強化は、

有酸素運動と組みわせてしまうと効果は減少すると言われています。

(=コンカレントトレーニング)

可能なら午前中にジョグ、午後はジャンプトレーニングと時間を空けた方がいいと言えます。

ただし、筋力トレーニングの効果がなくなるというわけではないので、

1回の時間しか確保できない場合は一緒に行っても問題はないと思います。

LSD〜ロングジョグ

目的:スタミナの強化

長く走っても疲れない体を作ります。

また、この基礎期でしっかりと長い距離を走っておくことで

この後に続く、特異的トレーニングに入ったときに

怪我なく乗り切ることができます。

【怪我をしにくい身体作り】

ランニングにおける怪我の大半は、

走り過ぎによる筋肉や関節の摩擦によるものです。

(走る速度によっても体への負荷は高まります。)

月400km走れる人がいるとします。

このランナーが月450km走ると走り過ぎと言えますが

月300kmを走るトレーニングは走り過ぎにはなりません。

ですので、ご自身が走れる距離を

どんどんと増やしていくのが

この基礎期では重要になります。

そして走れる距離を増やすには

走る速度を上げ過ぎずに

長く走ることだけに特化させて走ります。

頻度:週1~2回

ポイント:ここでは90分以上のジョギングを、

ペースを決めずに走ることをLSDと定義します。

週2回取り組む場合は1回は短く90分程度

もう1回は120分以上の長いジョグに取り組みます。

ペースは決めずに、ラクに走りきれるであろうペースをご自身で決めて走り始めます。

こなせなければ、次の練習ではペースを落として行います。

逆にあまりにもラクすぎた場合は、次回の練習では少しだけペースを上げてみます。

【体力タンクの把握】

ご自身の体力タンクを把握する能力を養うことがマラソンでは

とても大事になってきます。

ゲームでも自分の体力がわからないと、適切なムーブができないと思います。

マラソンや長距離も同じで、ご自身の体力を把握することが大切です。

ペースを意識せず、ラクであれば次の練習では少しペースを上げて

さらにラクであればペースを上げて…とどんどんとペースを上げていきます。

しかし、当記事では

サブ3.5を目指すというところですので

目安は1km5’40程度まで上がればOKです。

このペースでも120分走るだけなら余裕すぎるとなる場合は、

ペースを上げるのではなく走る時間を伸ばしましょう。

週2回90分/120分のLSDをそれぞれ少しづつ走る時間を伸ばしていきます。

上限は120分/180分でしょう。

これ以上は増やしても練習効果は半減してしまいますので、

別の日のトレーニング時間を増やしましょう。

ビルドアップジョグ

目的:次の「専門期」へのステップアップ

頻度:週1回

ポイント:通常のジョギングから始めます。

ラストに向けて徐々にペースを上げていきます。

マラソンペースくらいまで上げられるといいと思います。

具体例:60分ジョグの場合

最初の20分:6’00/km

中間の20分:5’59〜5’15/km

後半の20分:5’15〜5’00/km

具体的トレーニングスケジュール

具体的な1週間のトレーニングスケジュールを記載します。

| 曜日 | メニュー | ペース目安 |

| 月 | オフ | |

| 火 | 不整地60分+坂ダッシュ | 6’00/km |

| 水 | ビルドアップジョグ | 6’00→5’00 |

| 木 | 40分+ジャンプ系 | 6’00/km |

| 金 | 不整地60分 | 6’00/km |

| 土 | 40分+坂ダッシュ | 6’00/km |

| 日 | 90〜120分 | 6’00〜6’30/km |

1ヶ月取り組んでいただき、

体をこのトレーニングにストレスなく、適応させます。

身体がこのトレーニングに慣れてきたら、

次の【専門トレーニング】に移りましょう。

最後にお知らせです。

今まで、いくつものテキストやwebメディアで学んだつもりになっていませんか?

実際結果につながりましたか?

トレーニングはある程度、お手本のような体系があります。

しかし結果が出る人と出ない人が分かれるのはなぜでしょうか?

最も大きな理由は「継続できない」です。

いつでも誰でもできるが故に、反面、トレーニングをしない選択をしやすい種目でもあります。

「今日はジョグでいいや…」

「きついトレーニングは避けよう…」

ランニングクラブではみんなが毎日トレーニング結果を共有し、全国どこにいても

モチベーションをもらうことができます。

ログインしてトレーニングプログラムのみの確認もOK、みんなのランログを見るだけでもOK

・直接トレーニングのアドバイスを受けることができる

・目標を一緒に目指す仲間ができる

・実際にランニングの練習会に参加もできる

・理学療法士が毎週ボディケアをオンラインで開催

たくさんの方がこのクラブに入部し、自己ベスト更新をしています。

下のリンクよりぜひ入部ください。

\2時間16分台からサブ4まで幅広く在籍!/

その他の投稿