こちらのページでは、5000mで15分切りを目指している方向けに練習メニューやスケジュール、おすすめシューズなどを紹介しています。

当ページで解決できる内容はこちらです。目次はリンクになっていますので、必要な情報だけを見ることもできます。こちらのページが5000m14分台を目指すランナーのために有益な情報となりましたら嬉しいです!

当ページで解決できる内容はこちらです。目次はリンクになっていますので、必要な情報だけを見ることもできます。こちらのページが5000m14分台を目指すランナーのために有益な情報となりましたら嬉しいです!

5000m14分台とは

5000m14分台とは、その言葉の通り5000mを15分以内に走ることを指しています。かなりハイレベルな記録です。

こちらはメタタイムトライアルの予選会の結果です。

メタタイムトライアルとは、アシックス主催の市民ランナーの全国大会で、各地で予選会を行い、上位入賞者が東京で行われる決勝大会に進む大会です。

市民ランナーのインターハイですね。市民ランナーといえど、そのレベルは非常に高く、箱根駅伝経験者も多く出場しております。

この結果を見ていただくとわかる通り、5000mを15分を切ることは市民ランナーのトップの証となります。

関東で行われているトラックレースでも5000m最終組のトップが15分00秒前後となることが多いです。関東の市民ランナー向けのトラックレースMKディスタンスもレース結果を見ると15分を切ることが一つのトップ選手の証と言えます。

レース結果はこちら

また、5000m14分台は高校生にとっても目指しているランナーも多いのではないでしょうか?このキーワード、この言葉がここまで有名なのはなぜでしょうか。

それは、有名大学駅伝部への入部基準に設定されていることが多いからではないでしょうか。多くの大学生が目標としているのは箱根駅伝が有名だと思います。

その箱根駅伝予選会ではハーフマラソンを走ることとなります。その予選会突破のハーフの基準タイムが63〜64分となっており、おおよそ3”00/kmペースでのラップとなっています。

そのため、多くの大学では3“00/kmペースというのが一つの基準となるペースです。このペースで走ることができない選手では大学駅伝部の練習にはついていけないものだと思います。そのため、多くの高校生は14分台を一つの壁にしています。

2022年の箱根予選会の結果はこちら

トップ層のボーダーとも言える5000m14分台

非常に高い目標とはなると思いますが、しっかり練習を積んでいければ決して達成できないタイムではありません。

非常に高い目標とはなると思いますが、しっかり練習を積んでいければ決して達成できないタイムではありません。

当記事では、14分台達成に向けた具体的な練習メニューを論理的・体系的に掲載しています。

各種マラソン本を読み、運動生理学の本から研究し、実際にその知識を自身のトレーニングに取り入れ5000m14分台という結果を残すことができました。

実体験をもとにした論理的な思考・トレーニングが他のブログサイトとの違いです。皆様のお役にたてましたら幸いです。

個別のトレーニング相談も(有料ではございますが)受け付けております。質問は受け付けております。質問内容は随時Youtubeチャンネル、もしくはInstagramの方で回答しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。

5000m14分台はマラソンではどのくらい?

先述の通り、5000m14分台は非常に有名な言葉となっておりますが、市民ランナーの中にはピンとこない人もいるのではないでしょうか。そこで、フルマラソンのタイムとの相関をご紹介します。

マラソン教則本として有名な本「ダニエルズのランニングフォーミュラ」こちらでVDOT表という各種目の相関を示す表があります。

5000m14分55秒はフルマラソンで換算すると、2時間23分前後の記録となります。

5000m14分台に必要な能力

5000m14分台に必要な能力は、1000m3’00/km以内で走るスピード。そしてそのスピードを15分間維持する持久力となり、非常にハイレベルなスピード持久力が必要となります。

1000mを3分00秒で走るためには、50mを9秒、100mを18秒、400mを72秒で走っていくこととなります。ほとんど全力疾走での走りとなり、高レベルでのスピード持久力が必要であることは実感しやすいのではないでしょうか。

王道練習の1000m×5本インターバルって大事?

5000m14分台の王道練習にこのような物があります。

1000m×5本 インターバル設定3“00 リカバリー200mジョグ60秒以内

かなり有名な練習ですよね。たしかにこれをこなせればほぼ、5000mで14分台が達成できると思います。ですが、この練習をガムシャラに実施しても中々達成できないと思います。この練習は5000mのレースの再現性が高いため、多くのランナーがレース前に取り入れています。そのためブログやSNSで紹介されやすい練習となっています。しかし、この練習は最終段階の練習と捉えた方が良いでしょう。レースの再現で実施される練習のため、スピード持久力が高まっていない状態では中々こなせないと思います。

というより14分台を目指す多くのランナーが思うのは「この1000m5本1km3分をこなせるようになるまでのロードマップが欲しい!」

筆者も14分台を目指していた時は、いつもこう思っていました。

1km5本キロ3分、それができるようになりたいのに…

14分台を出すためには1km5本キロ3分を行いましょうって…

間違えではないのですが…そこまでの道のりが欲しい…笑

まずはこの練習をこなせるようになるための練習が必要です。この練習をこなせるようになり、14分台を出すためには期分けをおすすめしています。各期分けを設けて、持久力とスピードそれぞれを個別に高め、それを掛け合わせてスピード持久力を高めていきます。

こちらの記事では、「基礎」「準専門」「専門」の3期間にわけて3ヶ月間でし仕上げていくトレーニングスケジュールを紹介していきます。詳細ページには具体的な練習メニューも紹介していますので、本気で5000mを14分台を目指したい方は、ぜひお読みください。

5000m15分切り達成のための練習メニュースケジュールを紹介!

5000m15分切りは難易度が非常に高いです。練習スケージュールを立て練習の目的などをしっかり理解して消化していきましょう。

当サイトで推奨している練習プログラムはレースの3ヶ月前から実施していくのが望ましいです。「基礎作り」「準専門」「専門」の3つの期分けで練習スケジュールを立てています。

下記に5000m15分切り達成ロードマップを作成していますので参考にしてみてください。

また、具体的な練習メニューなども記載していますので、最後まで読んでトップランナーの仲間入りに挑戦してみてください!

また、具体的な練習メニューなども記載していますので、最後まで読んでトップランナーの仲間入りに挑戦してみてください!

ステップ1

基礎作り期

必要な期間:レース3ヶ月前から

この期間に鍛える能力は、「スタミナ作り」と「スピードの底上げ」です。

坂ダッシュなどで筋力アップを行いスピードを磨きます。

練習メニューや考え方などはこちらにまとめています。

ステップ2

準専門トレーニング期

必要な期間:レース2ヶ月前から

こちらの期間では、基礎作り期で鍛えた「スピード」と「スタミナ」を「スピード持久力」に適応させていきます。

ある程度のスピードで長い時間走れるようになってきましょう。

練習メニューや考え方などはこちらにまとめています。

ステップ3

専門トレーニング期

必要な期間:レース1ヶ月前から

こちらの期間ではレースの再現に近い練習を行っていきます。

ここで出てくるのが、超王道練習「1000m×5インターバル」ですね!

他にも最適な練習メニューあります。練習の考え方などこちらにまとめています。

ゴール

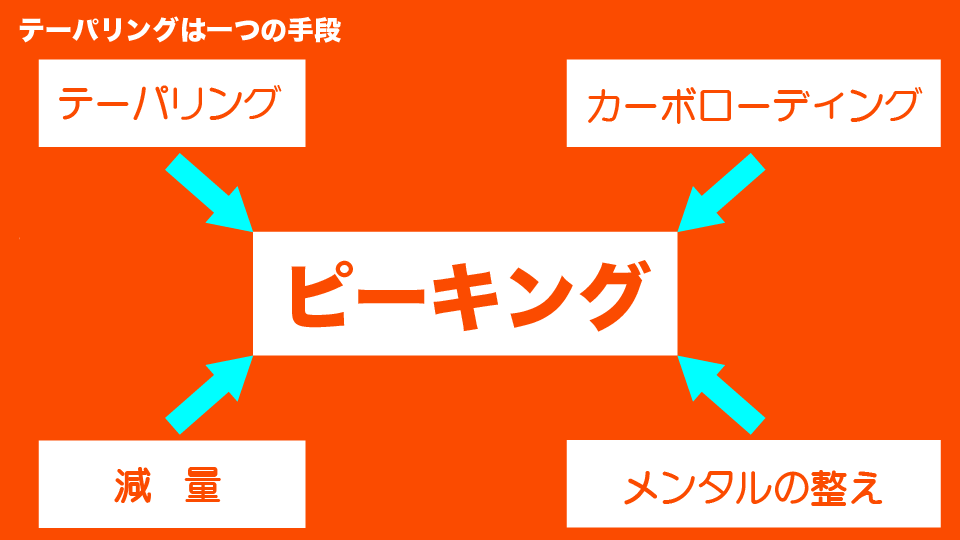

テーパリング〜レース連戦

必要な期間:2週間

テーパリングと呼ばれる期間を設け、パフォーマンスを最大化していきます。

シーズン中はレースを連戦することになります。

記録会・タイムトライアル会などを利用し、シーズンを通して記録更新を目指します。

記録会・タイムトライアル会などを利用し、シーズンを通して記録更新を目指します。

レースを連戦する期間のトレーニング内容についても解説しています。

我々もまるおカップというタイムトライアル会開催していますので、お気軽にご利用ください。

5000m種目でおすすめのシューズやアイテム

5000m種目でおすすめのシューズやランニングアイテムを厳選しました。

公認のトラックレースでは、新規則(シューズソールの厚さ規定)が適応されています。シューズ選びにはご注意ください。

また、トラック種目ではスピードが重要となりますのでスパイクが好ましい場合もあります。

そういった条件を踏まえていくつかアイテムを紹介しています。ご参考にしてみてください!

公認のトラックレースでは、新規則(シューズソールの厚さ規定)が適応されています。シューズ選びにはご注意ください。

また、トラック種目ではスピードが重要となりますのでスパイクが好ましい場合もあります。

そういった条件を踏まえていくつかアイテムを紹介しています。ご参考にしてみてください!

5000mの練習中に合わせて読んでほしい記事

5000mの練習中に躓くポイントや重要な考え方などを記載しています。

練習がキツくなった時やつまづいてしまった時にご覧になってみてください!

練習がキツくなった時やつまづいてしまった時にご覧になってみてください!